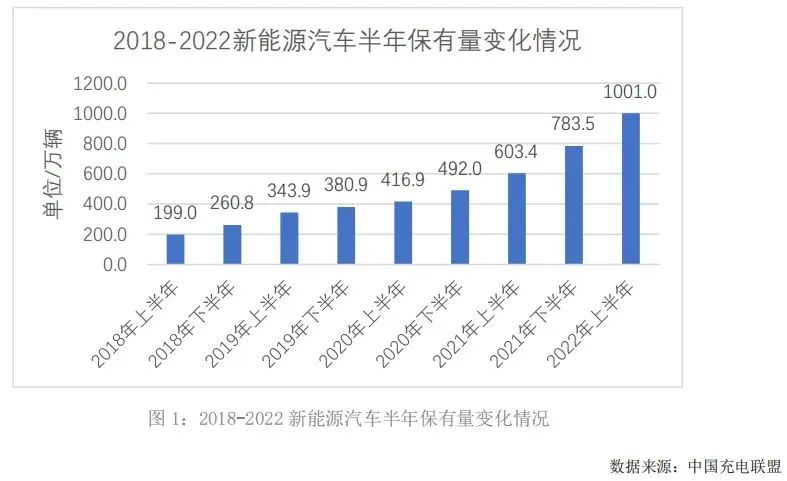

近来,随着国家大力发展环保,人民环保意识也逐渐提高,越来越多的车主选择购买电动汽车作为代步工具。尤其是在2030年碳达峰和2060年碳中和的政治背景下,新能源汽车的发展更是指日可待。而新能源汽车充电桩是维持新能源汽车能源的补给站,如何快速实现碳达峰和碳中和的目标,推动新能源汽车可持续发展,是国家、企业及个人关注的焦点。

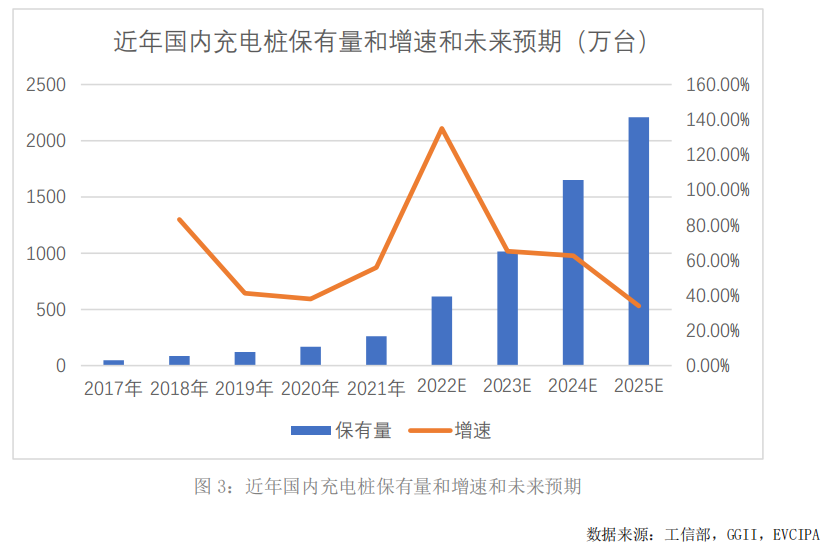

目前国内充电桩的增长速度,要明显低于新能源汽车需求配套的增长速度。在未来三至五年的时间里,随着新能源汽车市场容量的扩张,充电桩市场将继续保持强力的增长态势。

当下,传统充电桩安全可靠性还不够高,充电时自燃事件时有发生。目前,大多数公共充电桩暴露在外面,同时为了加快车主的充电时间,充电桩通常使用高电压、大电流的工作方式,甚至一些老旧充电桩还存在老化等问题,各种内外在因素使得充电桩需要具备极高的安全隐患措施。为提升充电桩的安全性,我们不仅需要加强分析传统充电桩存在的弊病,而且应该不断完善升级充电桩的软硬件系统配置,从而提供为人民服务的高效安全的智能充电方案。

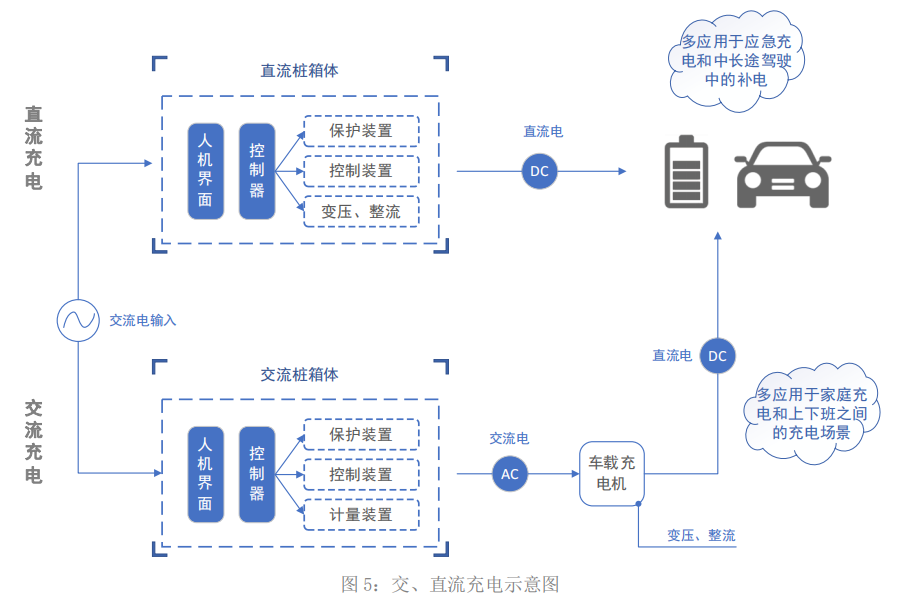

按照不同的分类标准,充电桩有不同的分类方式,本文主要针对充电桩的充电技术不同对充电方式进行介绍。

交流充电是电动汽车传统的充电方式,主要是将220V/380V的交流电源接入充电桩中,依靠汽车自带的滤波和整流装置对汽车电池进行充电,为电动汽车提供日常所需的电能。但交流充电方式也存在缺点,比如充电时间较长等,所以更多适用于家庭充电和上下班之间的充电场景。

一般直流充电设备包括充电站和直流充电桩,从站内获取高压直流电,并在桩内进行变压,然后对电动汽车工作电池组进行直接充电。这种充电方式无需车载充电机,充电速度显著提升,并且可以有效降低汽车自重。此充电方式是将电能直接进行输送,从而可以进行快速充电,所以多用在应急充电和中长途行程中的补电场景。

换电模式需要建立集中型换电站,满足大量电池集中存储、充电、统一配送的需要,同时提供在换电站内的电池更换服务。对比前两种充电方式,换电的方式安全性相对比较高。但是,电池更换必须建立在拥有大量换电站的基础上,同时需要投入大量的人力资源,因此目前大部分车企无法满足这种智能化需求。

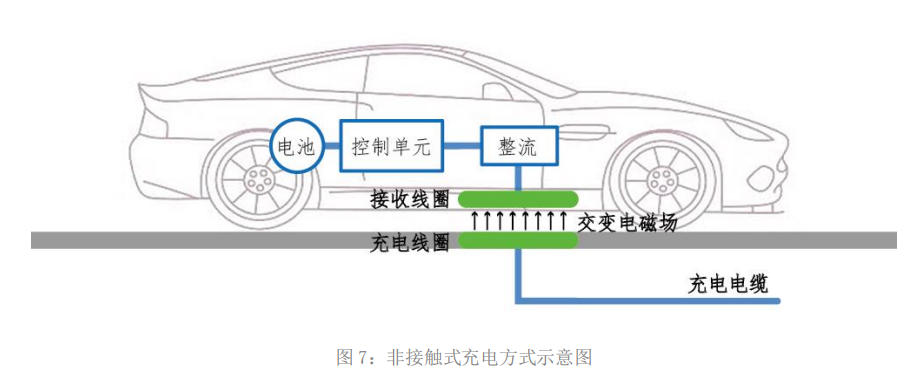

非接触充电方式是通过在汽车充电位置安装相应的感应器件,以此来实现汽车与充电设备之间无线连接,进行充电的过程,满足汽车在行驶的过程中随时进行充电的需求。但是这种充电方式的技术要求及建设成本相对比较高,并且无法保证其充电速度以及质量,因此这种充电方式并未进行全方面地推广。

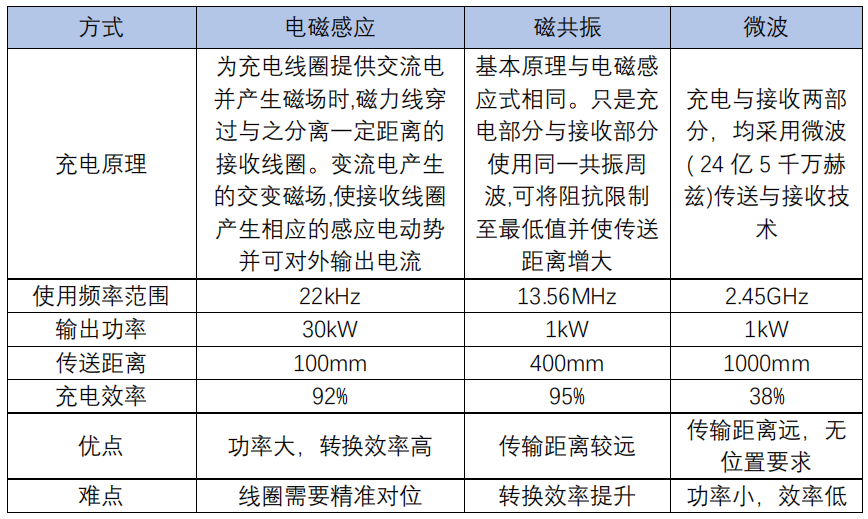

非接触式充电装置根据充电原理可主要分为如下三种:

基于目前的技术水平以及建设成本,我们常用的充电方式还是以交流电以及直流电为主,交流桩常应用于家庭办公等场景满足常规充电,直流桩常应用于服务区加油站等场景用于紧急快速补电。

在新能源汽车如火如荼发展的背景下,电动汽车充电桩不断普及,其中电磁干扰问题亟待解决,而电磁兼容认证是抑制用电设备电磁干扰的有效手段。电磁兼容(EMC)的定义包括两个方面:一是指设备在正常工作过程中对所处环境产生的电磁骚扰应低于一定的限值;二是指设备对所在环境中存在的电磁骚扰具有一定程度的抗扰度即电磁敏感性。

电磁干扰已经影响了微处理器的信号数据采集和处理,让微处理器做出了错误的判断。可以确定微处理器是一个敏感设备,我们分析最可能影响敏感设备的耦合路径有以下两个方面:

1)零序电流互感器的线路,电磁干扰与漏电电流产生的感应电压相互耦合影响微处理器的数据采集,致使采集到的数据偏大。

2)电磁干扰通过外部电缆耦合进入电源线中,该测试产品的电源模块采样电阻分压的形式给微处理器供电,干扰可以通过线路直接进入微处理器中,从而影响数据的采集和处理,造成数据的偏大。

一般来说,电子产品都需要进行 EMC 测试,EMC测试中包含的种类比较多,并且各种产品有着不同的标准要求。下文将以交流充电桩为例,展开分析充电桩常用的测试内容。

参考国标充电桩应满足国标要求,根据GB/T 18487.2/IEC 61851-21-2《电动汽车传导充电系统 第2部分:非车载传导供电设备电磁兼容要求》的要求,充电桩的EMC(电磁兼容)测试主要分为两种:(1)EMI测试:RE(辐射发射)、CE(传导发射)、Harmonic(谐波)、Flicker (闪烁);(2)EMS测试:ESD(静电放电)、EFT(瞬态脉冲群)、Surge(雷击浪涌)、RS(射频电磁场辐射抗扰)、CS(传导抗扰)、、PMS(工频磁场抗扰)、DIP(电压跌落)。

静电通常会形成几千伏的瞬间电压,会造成电子元器件或者集成电路直接烧毁,可见其损伤是毁灭性和永久性的。所以如何预防静电损伤成为所有IC设计和制造企业的首要问题。

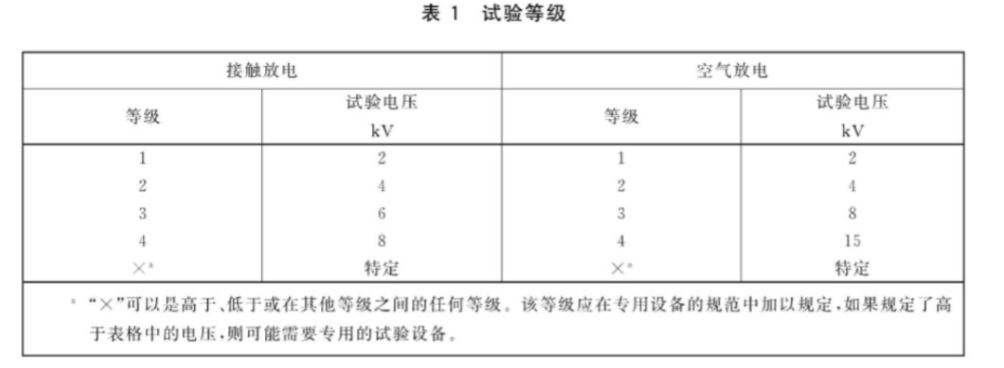

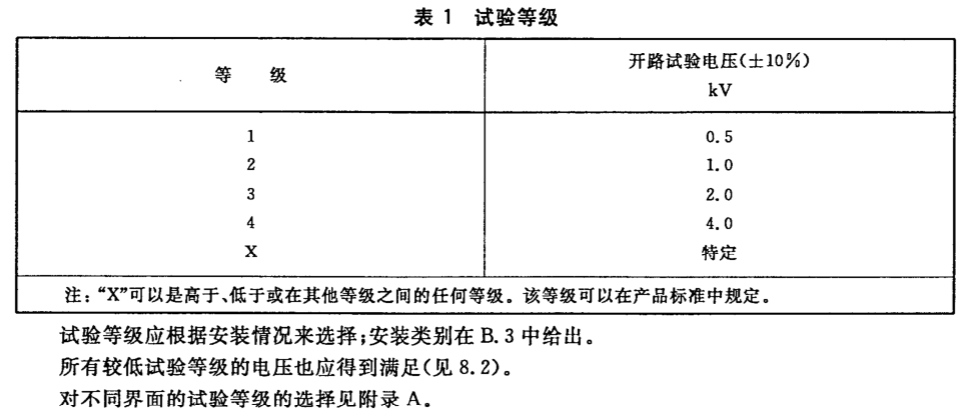

根据GB/ T17626.2《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度测验》的说明,ESD主要分为接触放电和空气放电,其中接触放电是优先选择的试验方式,而空气放电则用在不能使用接触放电的场合中。试验等级详见下表。

按GB/T 17626.2中规定的静电放电抗扰度试验方法,技术标准要求充电桩在典型的工作条件下,应能承受加在其外壳和人员操作部分上的6kV直接静电放电以及邻近设备的8kV间接静电放电而不发生错误动作和损坏。充电桩分别处在待机模式和带50%负载充电模式状态下运行,对受试设备而言人手容易接触的非金属部分和金属部分分别逐级施加空气放电电压和接触放电电压,每试验点正负极性放电次数均应大于10次,观察受试设备工作状况。若受试设备仍能正常运行,则表明试验通过。

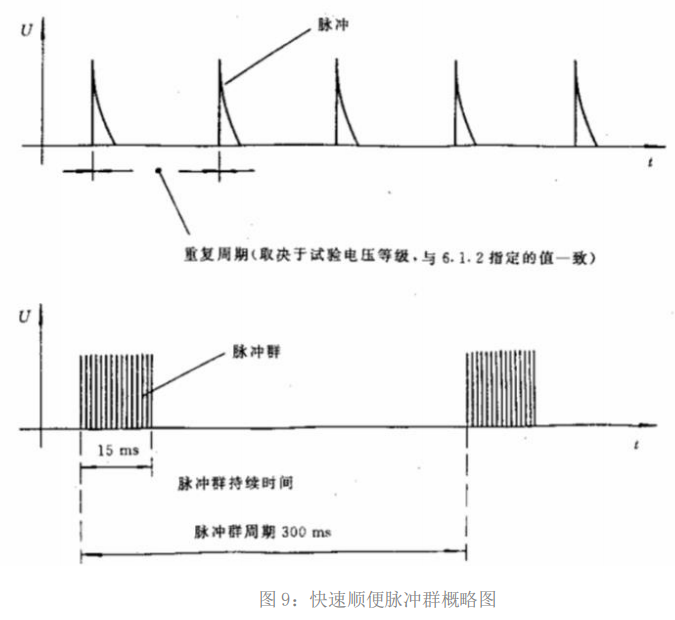

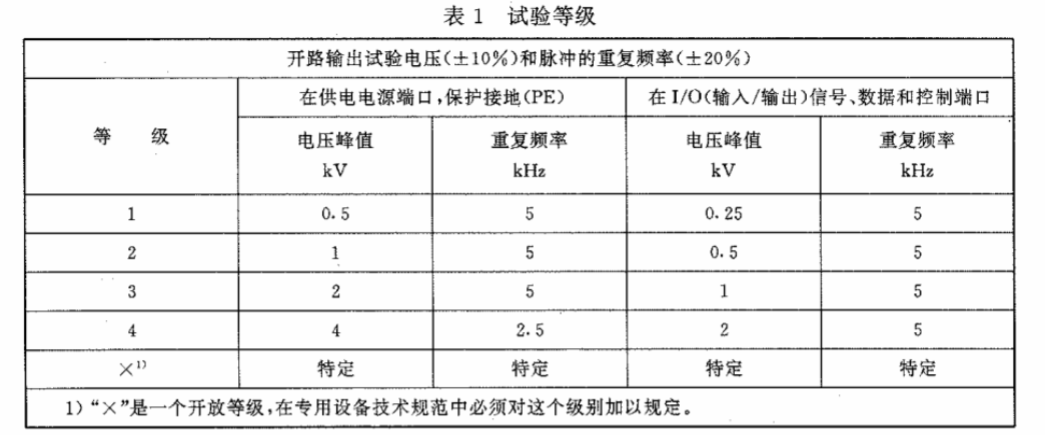

EFT主要目的是检测电气和电子设备自切换瞬态过程(例如:切断感性负载,继电器触点的弹跳等)的各种类型瞬变骚扰的抗扰能力。其主要点是高幅值,短上升时间,高重复率及低能量。

GB/T 17626.4《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》技术标准要求充电桩应能承受试验等级为3级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验而不发生错误动作和损坏,并能正常运行。充电桩在待机模式和带50%负载充电模式状态下运行,按试验等级规定的试验值要求,通过耦合/去耦网络将干扰信号施加到交流电源输入端口,观察受试设备工作状况。每次一分钟,中间间隔一分钟;一种极性做完,要换做另一种极性。其具体试验等级见上表。

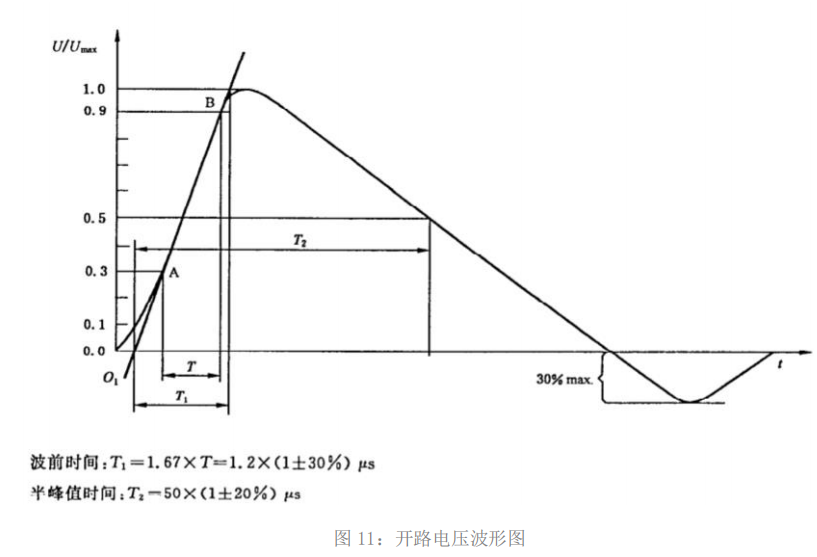

浪涌是产生的仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,主要来源于供电线路被雷击、重型设备开关通断时的一瞬息强力脉。

GB/T 17626.5《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》技术标准要求充电桩应能承受等级为3级的浪涌(冲击)抗扰度试验而不发生错误动作和损坏,且能正常运行。充电桩处在待机模式和带50%负载充电模式状态下运行,按试验等级规定的试验值要求,将干扰信号施加到交流电源输入端口,线-地电压施加步长为4kV,线-线电压施加步长为2kV,观察受试设备工作状况。其具体试验等级见下表。

浪涌当设备处于操作或者维修状态,或是当安全检测人员在使用其他电子设备时往往会产生射频辐射电磁场,对设备形成干扰。进行RS测试的目的是通过建立一个共同的标准来判断电气和电子设备的抗射频辐射电磁场干扰的能力。

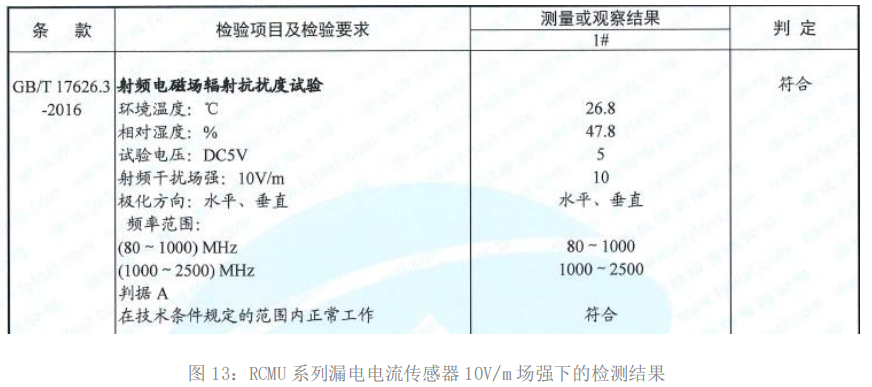

GB/T 17626.3《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》中规定了3种试验等级,分别对应1V/m、3V/m、10V/m场强,80MHz~1GHz的频率范围。剩余电流动作保护器对应等级2,试验场强3V/m。

以浙江巨磁智能技术有限公司的RCMU系列漏电电流传感器为例,通过对产品进行测试,其实际电磁辐射抗扰度在垂直10V/m场强,80M~1GHz辐射频率中输出依然能够保持稳定,不会影响它的检测。

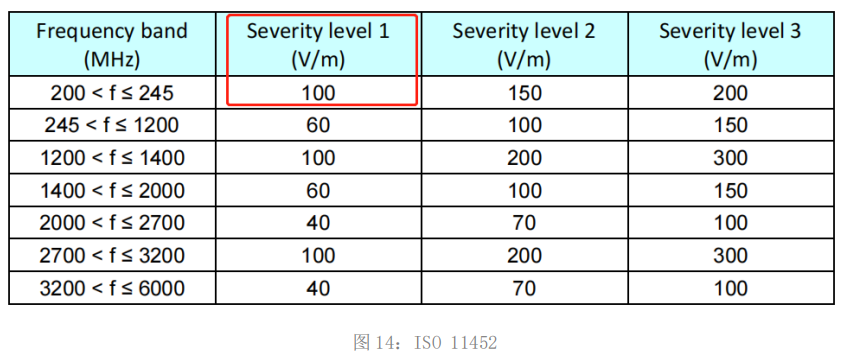

一般来说,3V/m场强作为商用级产品的要求,10V/m作为工业级产品的要求,而车规级产品要求需要达100V/m以上,MAGTRON公司生产的RCMU系列漏电流传感器已达到工业级产品的要求。但例如IC-CPD这类不属于汽车一部分的产品,从实使用功能上作为电动汽车的必备配件,整车厂亦需要对其负责,因此一般需要按车规级产品来要求IC-CPD。而漏电流传感器作为IC-CPD等电动汽车配套设施的重要部件,它的重要性也不言而喻。一般车规要求最低等级(Level 1)要达到100V/m,详见下表,但在我们和众多车企的合作中可以发现使用RCMU漏电流传感器的设备可达到更高的技术要求。由此可见,该款RCMU漏电流传感器可以适用更高规格的车规级EMC要求。

充电桩内部包含了很多的电子元器件且电子路线对于毫安级的漏电流敏感度较高,容易在抗扰度实验中产生EMC电磁兼容问题,而漏电流传感器是IC-CPD里的核心器件,在充电时起着保护作用,也容易受到各种干扰而发生故障,故其EMC问题值得重视。

受益于新能源汽车应用的快速增长,我国新能源汽车充电设施行业将面临巨大的发展空间。MAGTRON作为全球漏电传感保护领域中领先企业之一,开发的iFluxgate®磁通门SoC系列芯片以及智能芯片模组、电流传感器、漏电保护装置、在线电流监测与控制系统等产品,广泛服务于新能源汽车与光伏工业、智能电网、航空航天等多个领域。例如Magtron RCMU系列漏电流传感器(iFluxgate®) 是基于市场实时的最新需求,进行升级完善,致力于解决电动汽车类中各项漏电问题,为充电设施设备的安全保驾护航。

1. 杨梅,李文强,刘建波,等.电动汽车充电桩/机校验仪国内技术现状及溯源研究[J].电测与仪表,2022,59(7):36-41.

2. 徐明星.北京新建住宅小区电动汽车充电桩规划与电气设计[J].建筑机械,2022(4):78-82.

3. 谢嘉城.电动汽车充电桩充电管理系统设计[J].大众标准化,2022(7):71-73.

4. 高娟,朱敏.电动汽车充电桩建设现状及发展问题研究[J].内燃机与配件,2022(3):175-177.

5. GB/T 17626.3 《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》

6. GB/T 17626.2 《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度测验》

7. GB/T 17626.4 《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》

8. GB/T 17626.5 《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》

9. GB/T 18487.2 《电动汽车传导充电系统 第2部分:非车载传导供电设备电磁兼容要求》

10. 杨涛. Type B型IC-CPD中漏电流检测元件的EMC问题的考虑[J].世界电子元器件,2018(7):13-15.