等到取出这颗螺丝后,总算大功告成了:

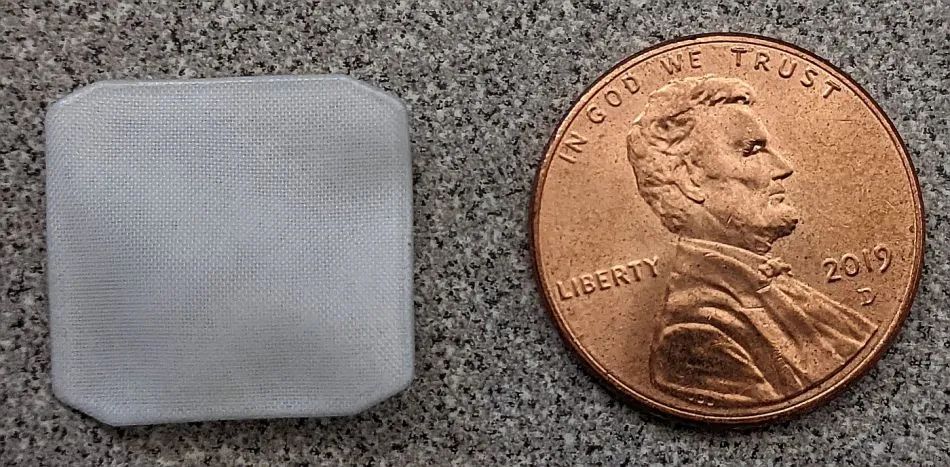

注意图片中,上述“透气孔”底下的白色“空气过滤器”。其主要功能在于捕捉任何可能导致“磁头碰撞”(记得在正常操作中,读/写磁头和磁盘之间的间隙有多小)或其他的灾害。在这个设计中,有两个额外“蓬松的”微粒过滤器,在这些机箱的概览照片中都可以看到。一个位于磁盘堆栈的左下方边缘,另一个(更小,虽然都很小;即照片中的白色部份)在磁盘组的右下方边缘。稍后你会看到这两处的特写。

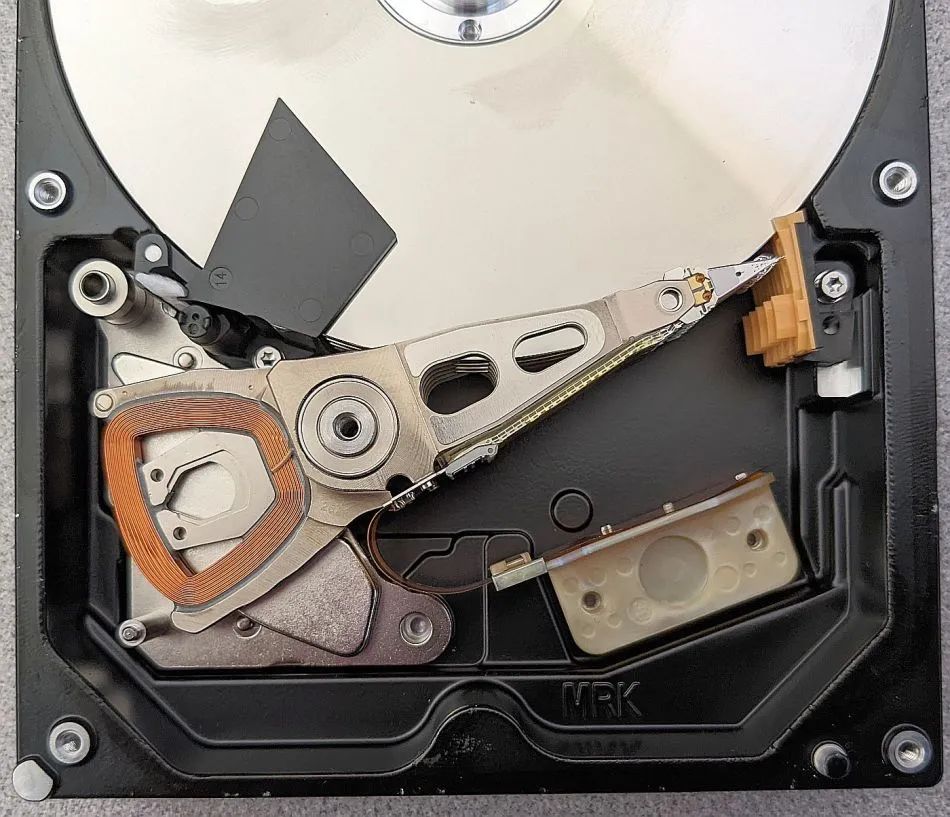

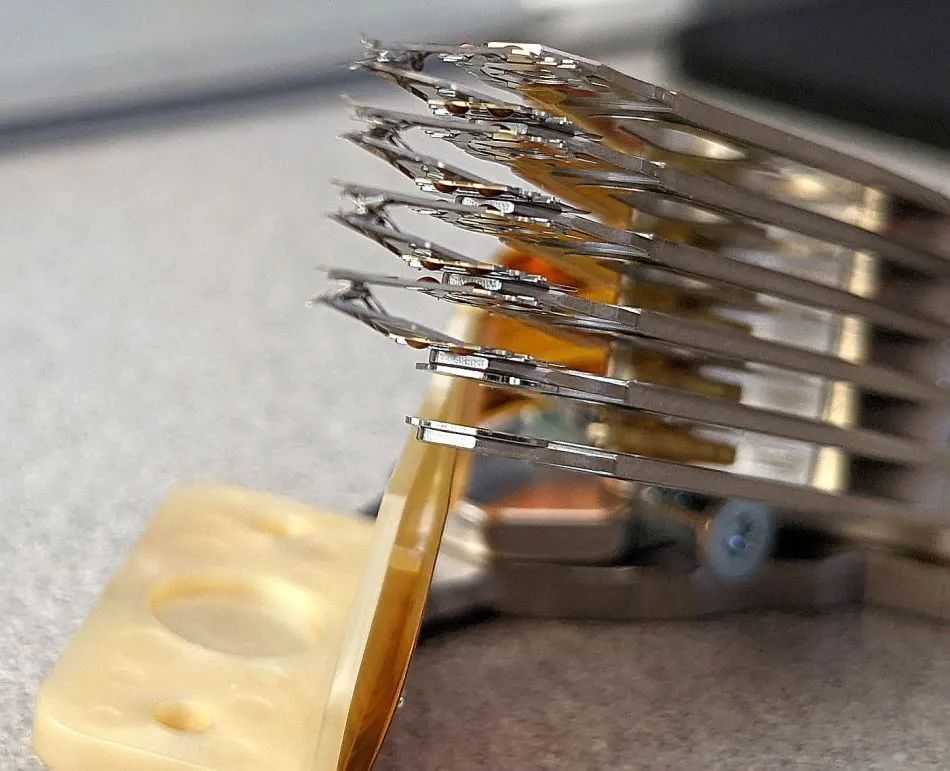

说到特写,这是我们第一次有机会目视检查致动器组件和读/写磁头组;并请注意分隔磁头和磁盘的隔板。同样地,你很快就能以独立的视角来观察。

这是前面所提到两个内部空气过滤器中的其中一个,其更详细内容:

拆解步骤1:拆下主轴的顶部。这6颗Torx螺丝(可以理解为)锁得很紧,每次我试着卸下一颗时,整个磁盘组件都会旋转,也说明为什么磁盘顶部会在出现指纹。

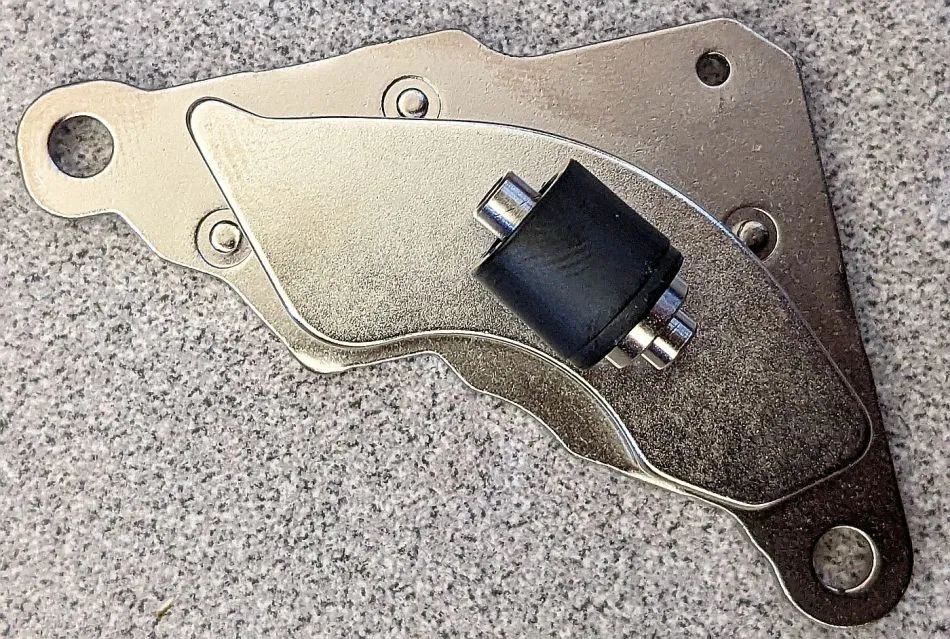

拆解步骤2:当手握Torx螺丝起子时,也一面处理好固定致动器的螺丝:

这块磁铁的吸力非常强大;要把致动器的顶部从机臂组件上撬开,需要费一些力气与相当多的耐心。

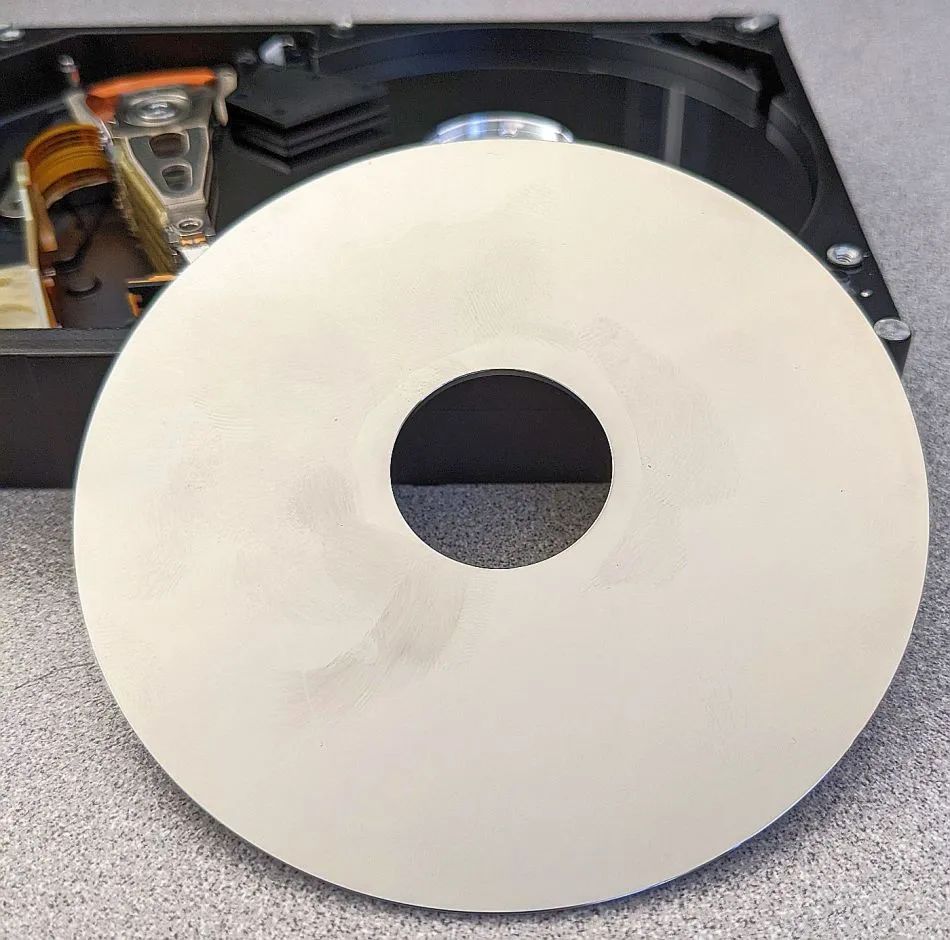

现在已经能把最上面的磁盘从旋转轴拆下,并自堆栈上拿下来。

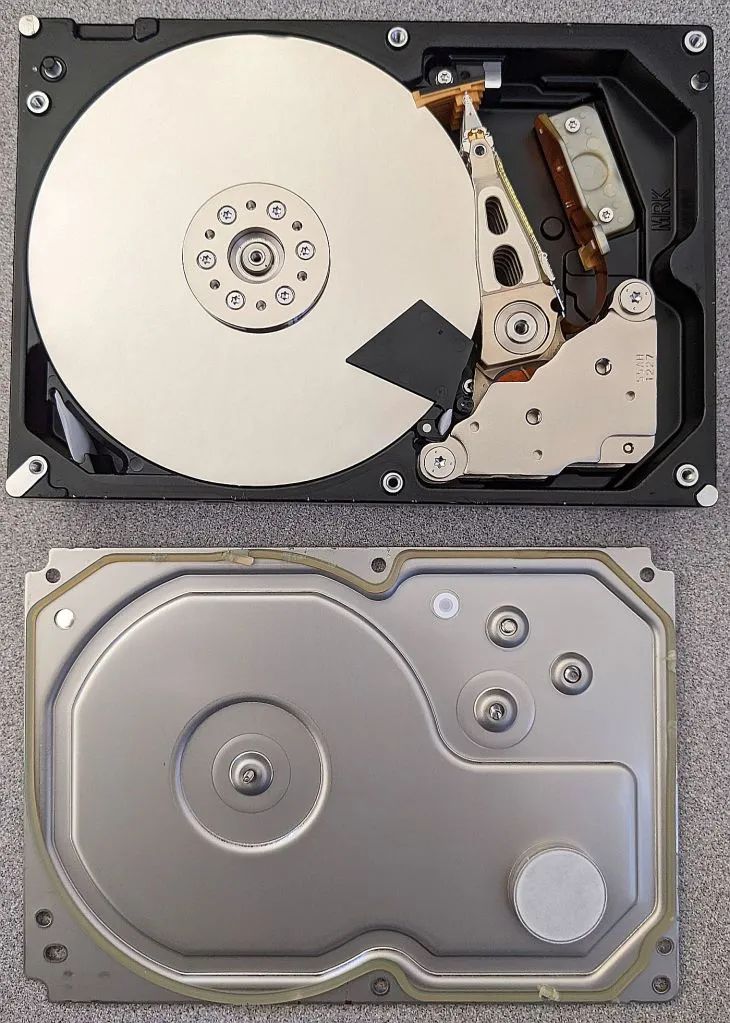

接下来是在两侧顶部的独立单元(同样地,可以看到指纹)以及底面视图:

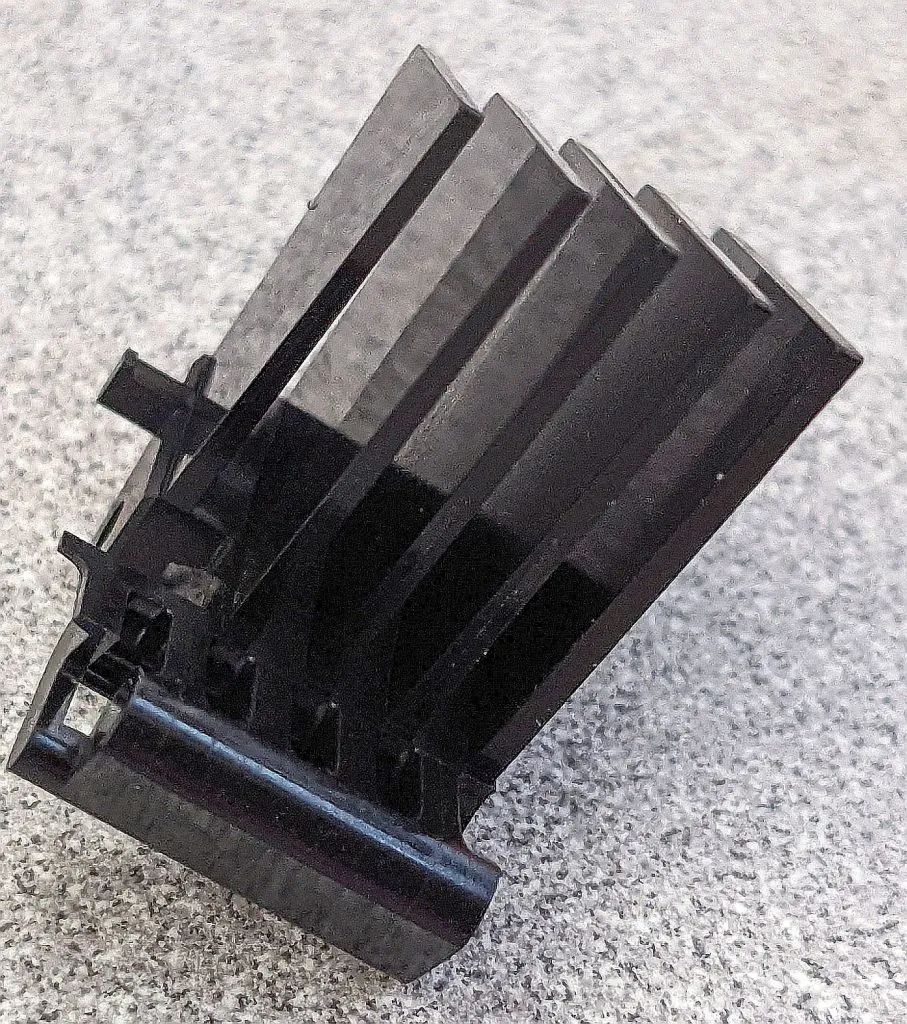

在试着取出第二个磁盘时,我把组件整个倒过来。在上面两个磁盘之间,围绕着旋转主轴的圆形垫片飞了出来,还有另一个功能不明的零件,就位于前面照片中致动器的旁边。

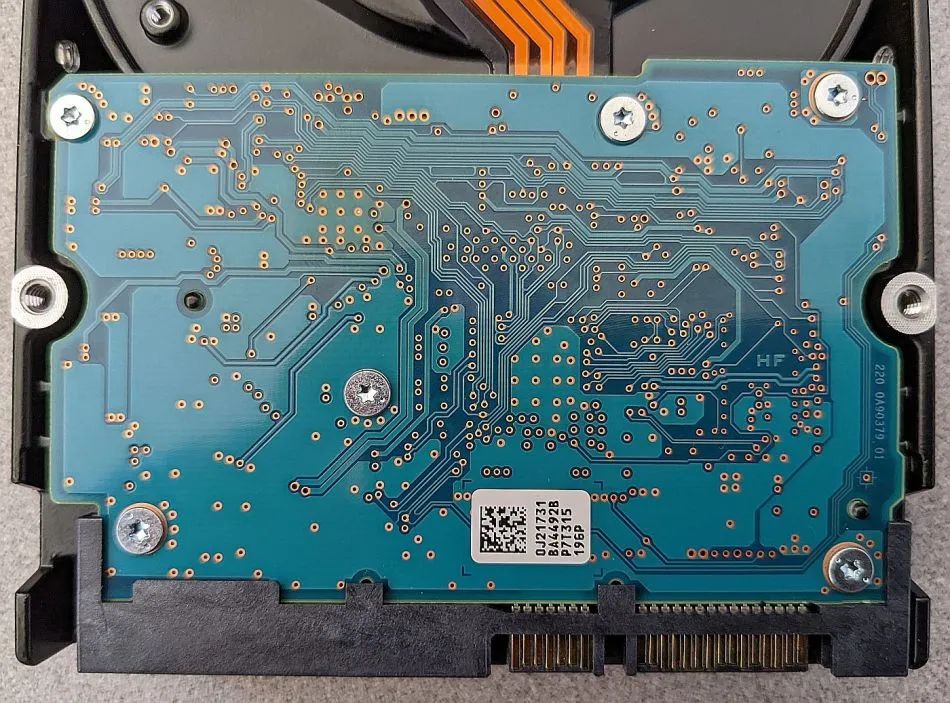

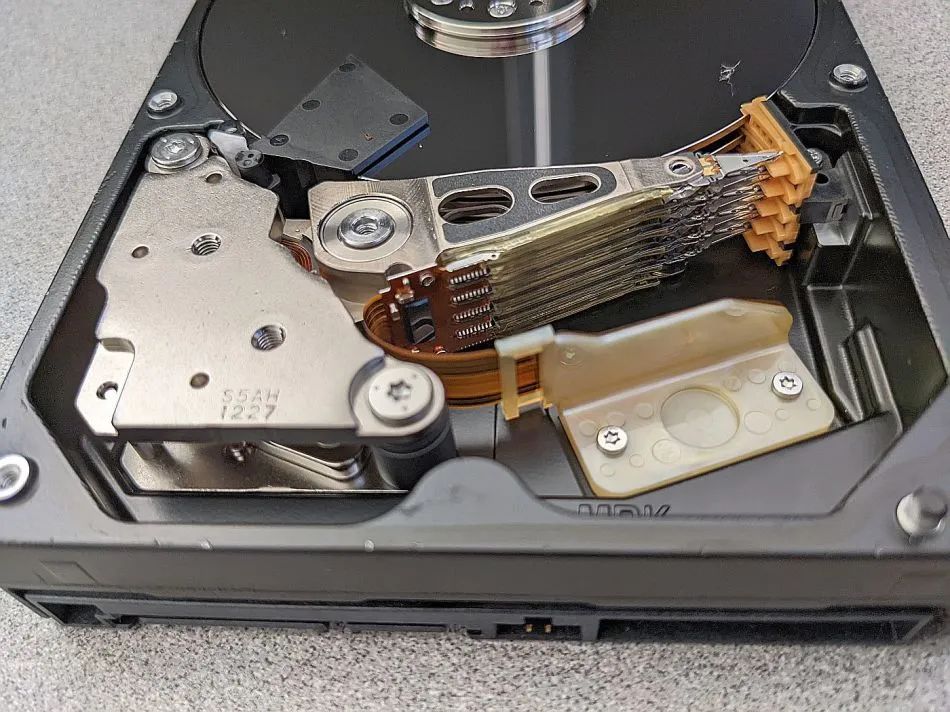

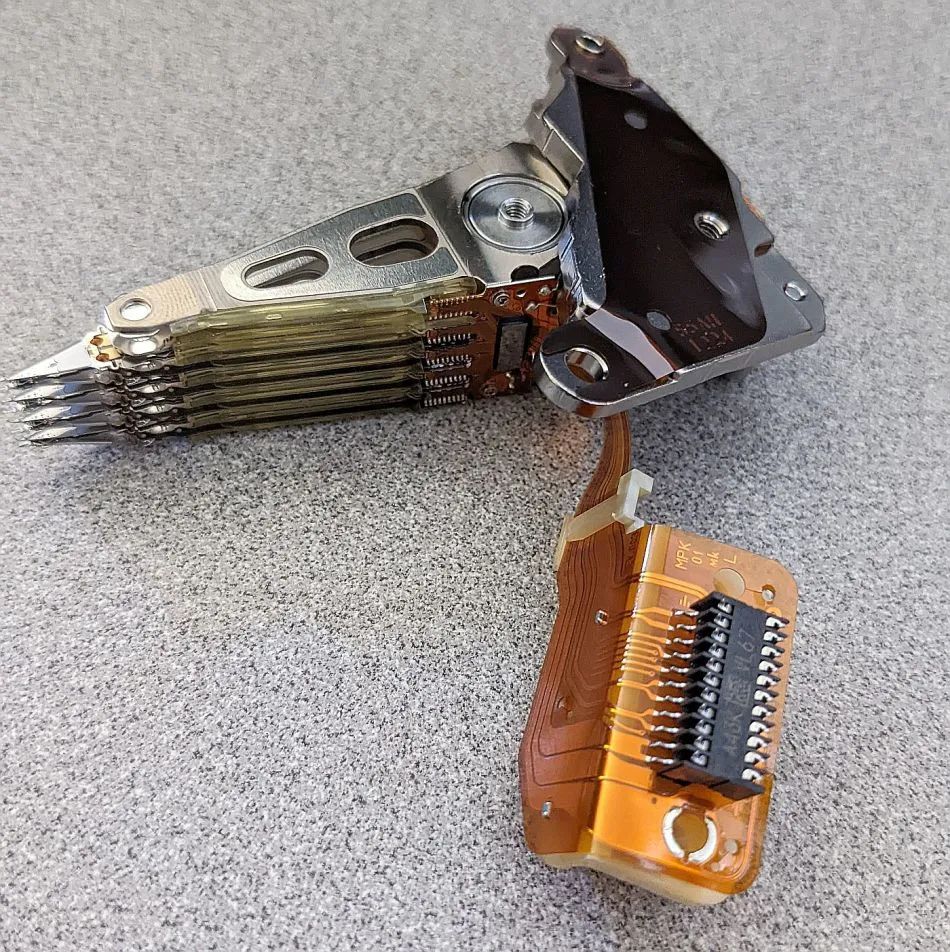

为了取出更多的磁盘,我需要先把磁头组弄出来。卸下两颗Torx螺丝并没有加速拆解过程,但却让我更清楚地看到致动器之间的互连以及硬盘底部的电子组件状况:

同样地,我又将一颗螺丝卸下,因而能轻松取出磁头间的隔板组件。而其所展现的内容也出乎意料:

这是一个四磁盘的3TB硬盘;你很快就会看到其他的磁盘了。事实上,总共有8个读/写磁头:每个磁盘一对,每个磁盘侧各一个。计算一下,每个磁盘的储存空间为750GB字节。但是,致动器的末端有足够的位置能容纳10个读/写头;正如你所看到的,在这个配置中最底下的两个并未是填充。我猜测,这种同样的致动器与机械臂组合也可以用于4TB硬盘中,其中每个盘面(共5个)可以储存800GB的数据。读者们应该同意吧?

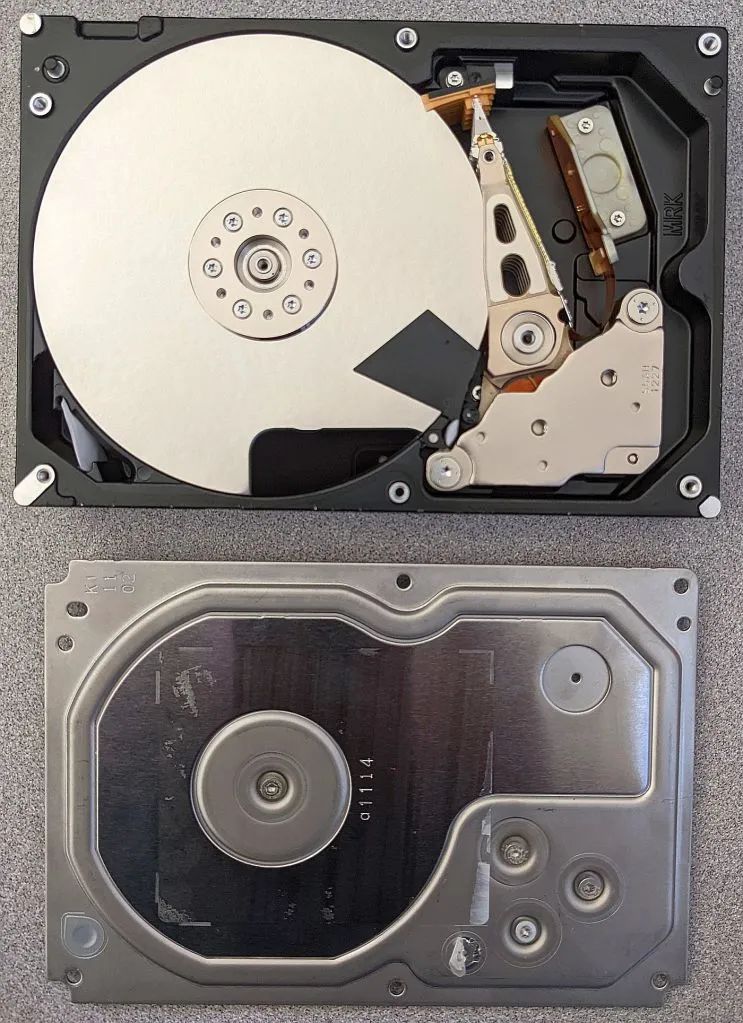

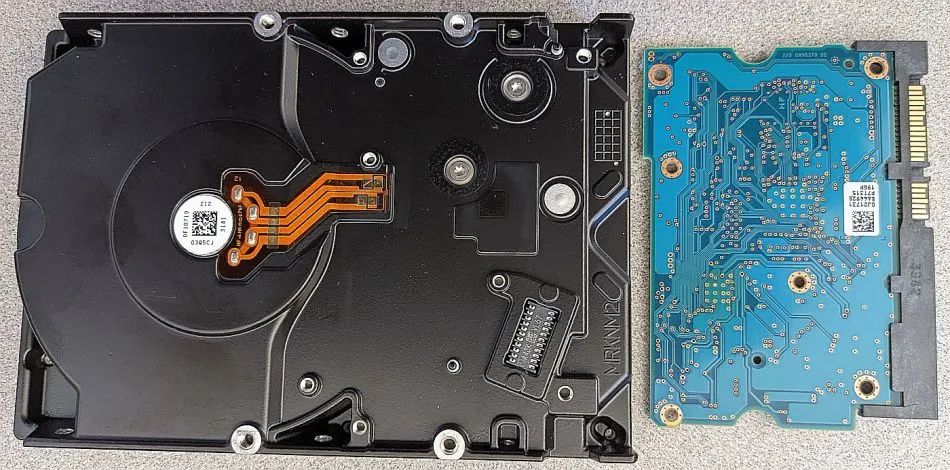

说到致动器和机械臂组件,虽然我已经拆掉了所有可见的固定螺丝,但它仍然无法动弹。因此,我怀疑可能被底部组件所固定住了,因此再将硬盘翻过来,继续拆解任务。

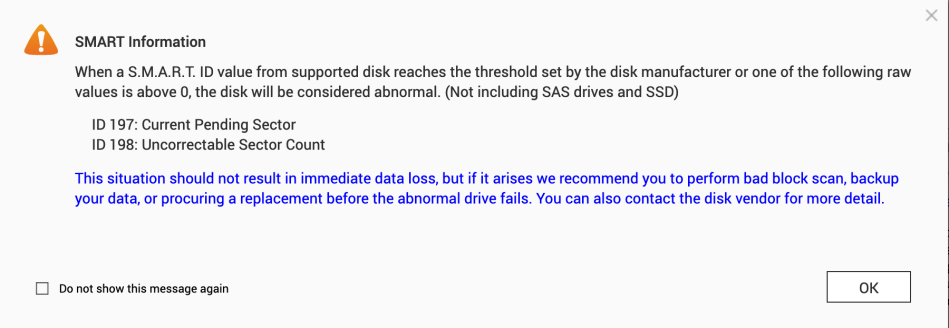

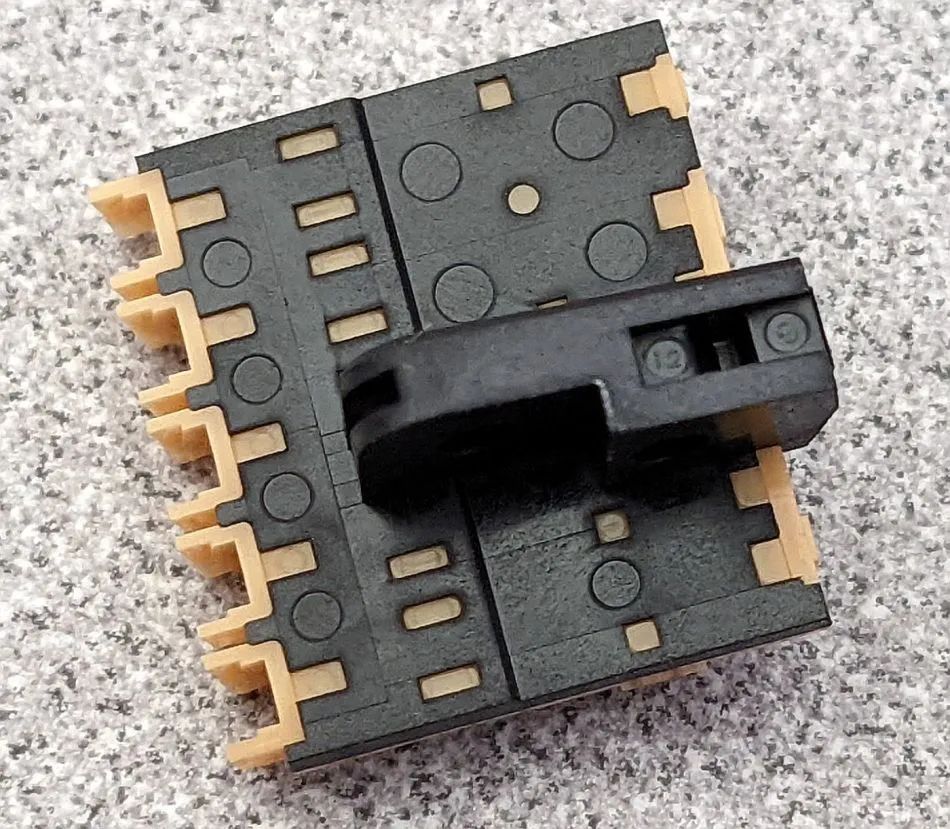

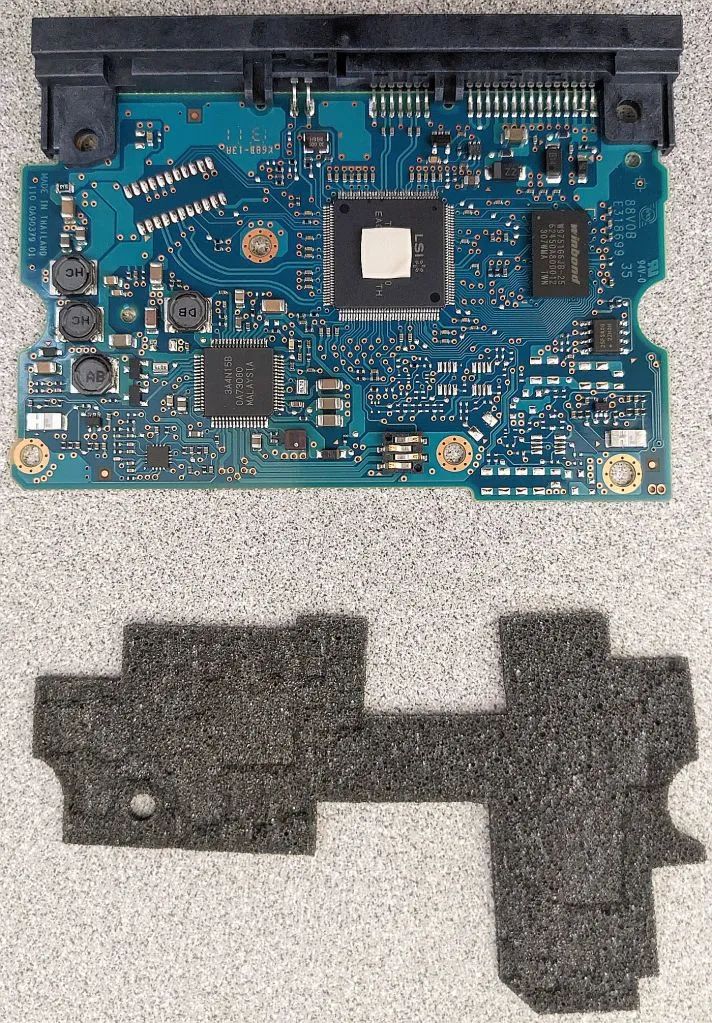

等到卸下六颗螺丝后,终于有了答案;接着,先把PCB放在一边,稍后我们再来讨论几个值得注意的细节:

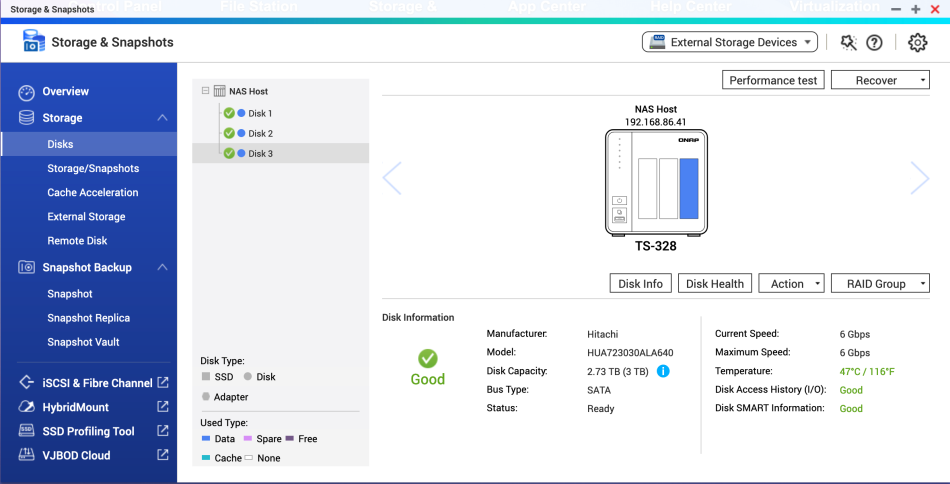

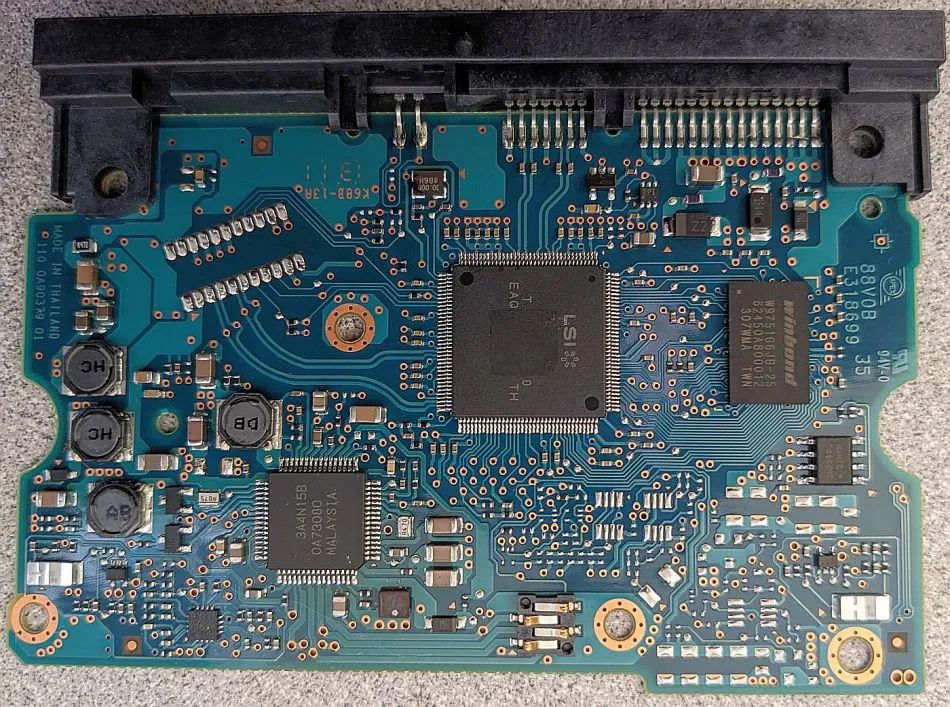

首先,在右下角,你会看到还有几颗Torx螺丝确实还固定在另一侧致动器与臂部组件的位置。其次,还记得我之前提到从控制电子装置到致动器的扁平电缆吗?你会看到它在左下角的PCB上的连接器。最后,在中间有四个端子,与PCB连接,并透过另一条扁平电缆让这些电子组件控制磁盘主轴。

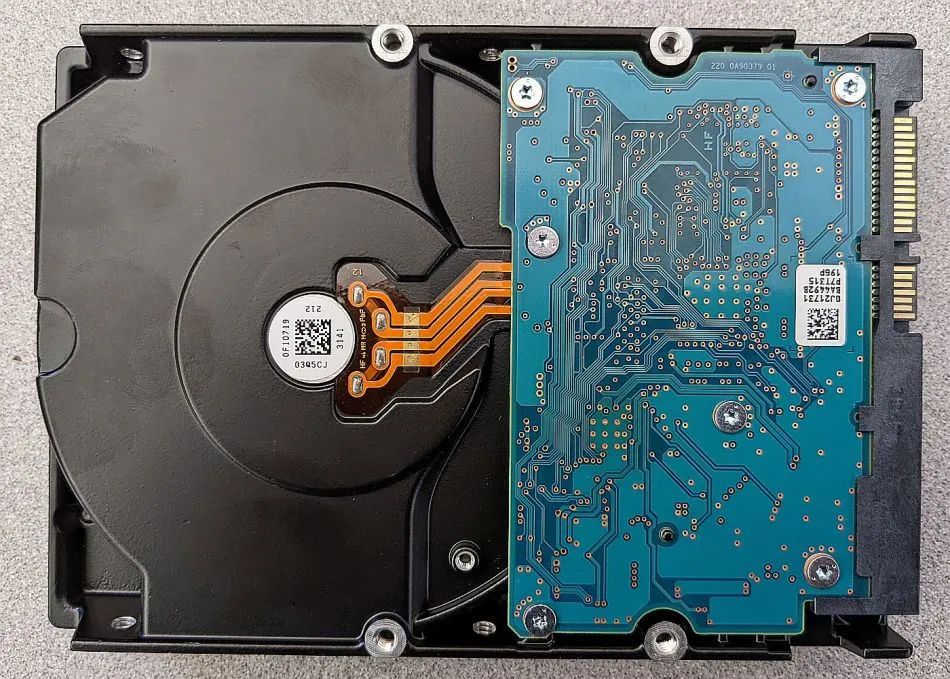

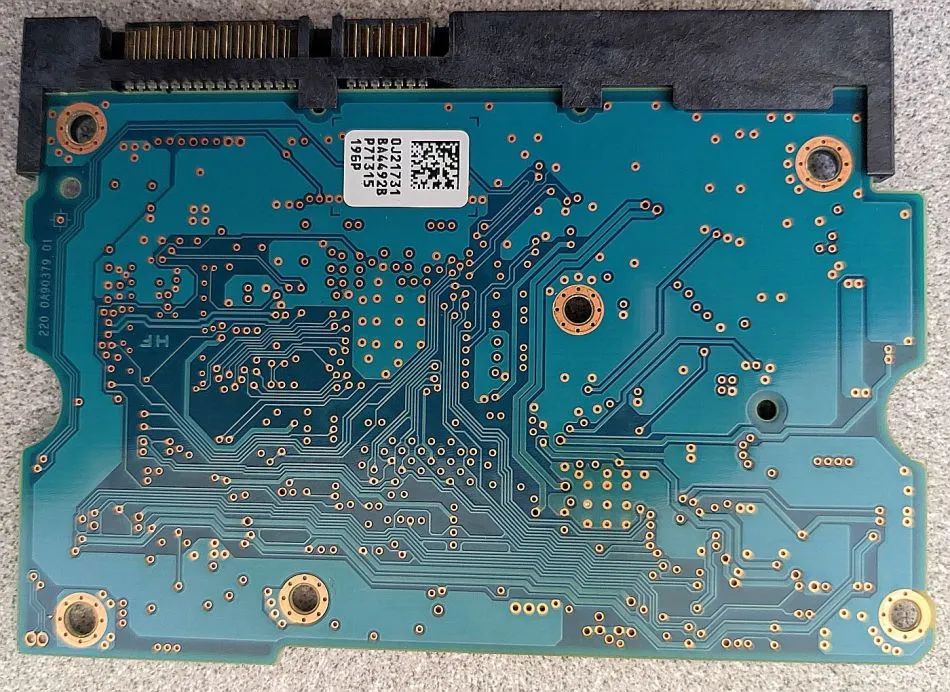

而其背面部份就不用刻意了解了,除非你对测试点和通孔感兴趣。我觉得有点奇怪的是硬盘制造商把可能发生短路(或者至少是ESD冲击)的PCB外露,而不是用不导电的胶带或其他材料覆盖后,再把硬盘成品交给终端客户。

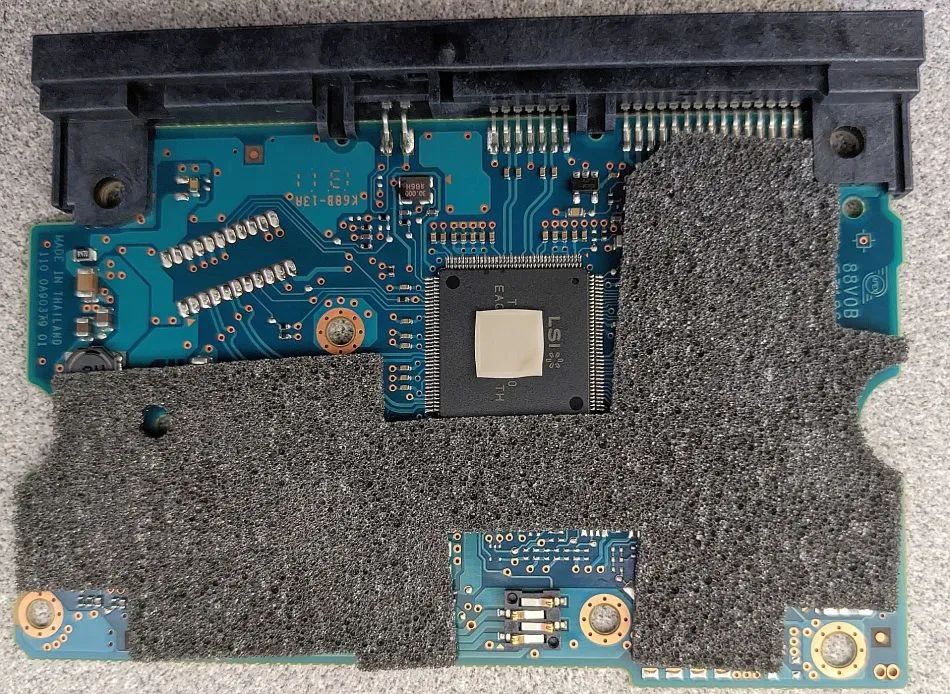

提到不导电的材料:

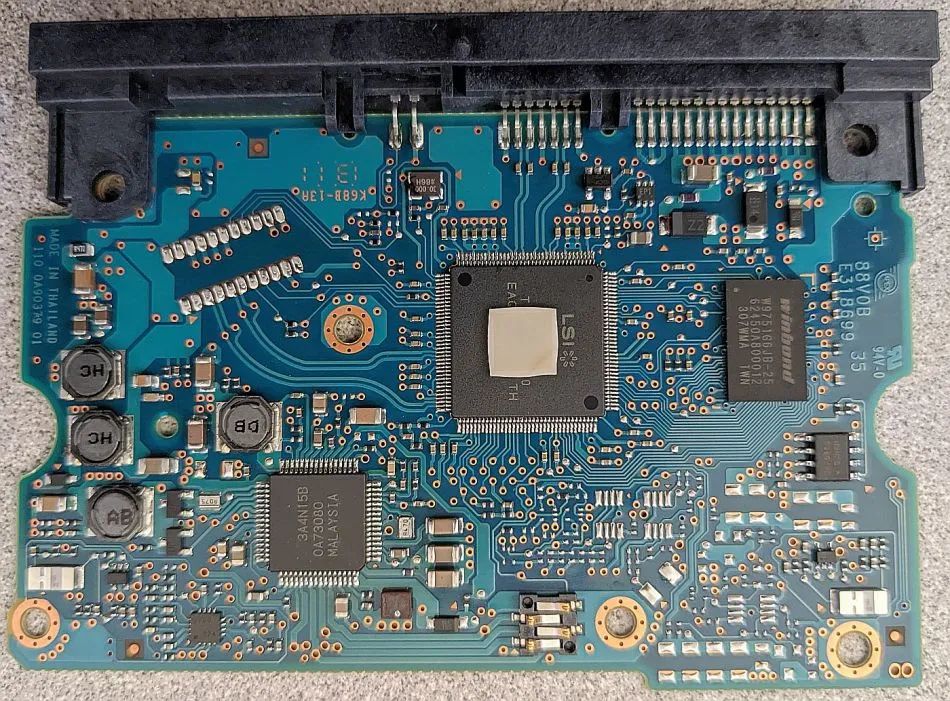

不导电泡棉,加上主IC上的一点热敏胶带,一开始就把PCB顶面的大部份结构遮挡住了。

遗憾的是,热敏胶带的残留导致主IC产品标记部份无法辨认,所以你必须认真思考我(和我的发光放大镜)所透露的,印在TQFP上面的是:LSI *6045 TNNFU52220/EAQ0501315 TH字样。

遗憾的是,我在网络上找不到关于这个芯片任何有意义的信息——LSI Logic在2014年被Avago (现在是Broadcom)收购了,但我猜测它是主要的驱动控制芯片,管理SATA总线的接口、致动器电路,以及(间接地)与主轴马达连接。我看到有一篇文章中将其称为LSI MEL-B1B1 (至少在其照片中的第二个产品标记),但我也找不到与该IC名称相关的任何信息。

所幸其他IC的辨识还算易于解碼。在LSI 6045的下方和左边为产品代码OA73080的IC,其似乎是主轴马达控制器,但我找不到该芯片属于哪一家制造商。在MEL-B1B1的右边是一个512Mbit的DDR2 SDRAM;而在我硬盘中的是华邦电子(WinbondElectronics)的W9751G6JB-25组件,而在此记录中的则是三星(Samsung)。

在SDRAM的底下与右边是一个4Mb的串行闪存(标示为25FS406,由多家供货商提供),能用来储存硬盘韧体。还记得前面提到“四个末端连接到PCB,并透过另一条扁平电缆让相同的电子组件控制磁盘的主轴马达吗?其四条弹簧在PCB的底部,即LSI 6045的底部。说到压合连接,之前提到的扁平电缆由致动器对角的接头在PCB左上角。

而当把硬盘翻转过来时,我发现另一个空气过滤器掉了出来:

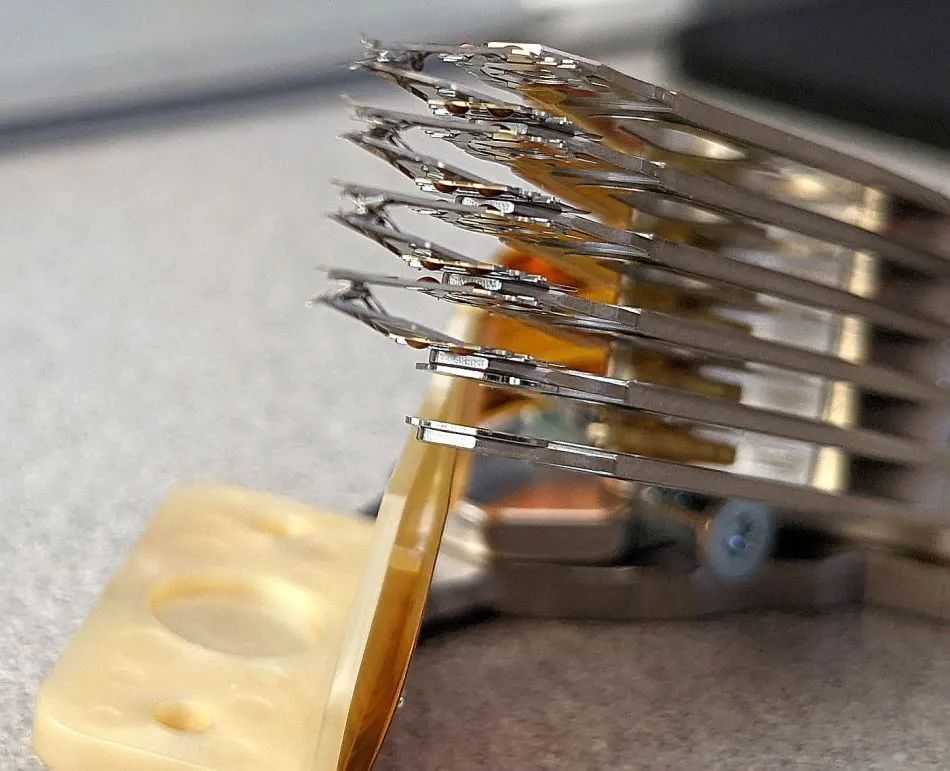

值得庆幸的是,现在已经能完整地将致动器和机械臂组件从其内部取出。让我们从四个不同的角度来看:

这是读/写磁头的最后一张特写,其中缺少的第五对:

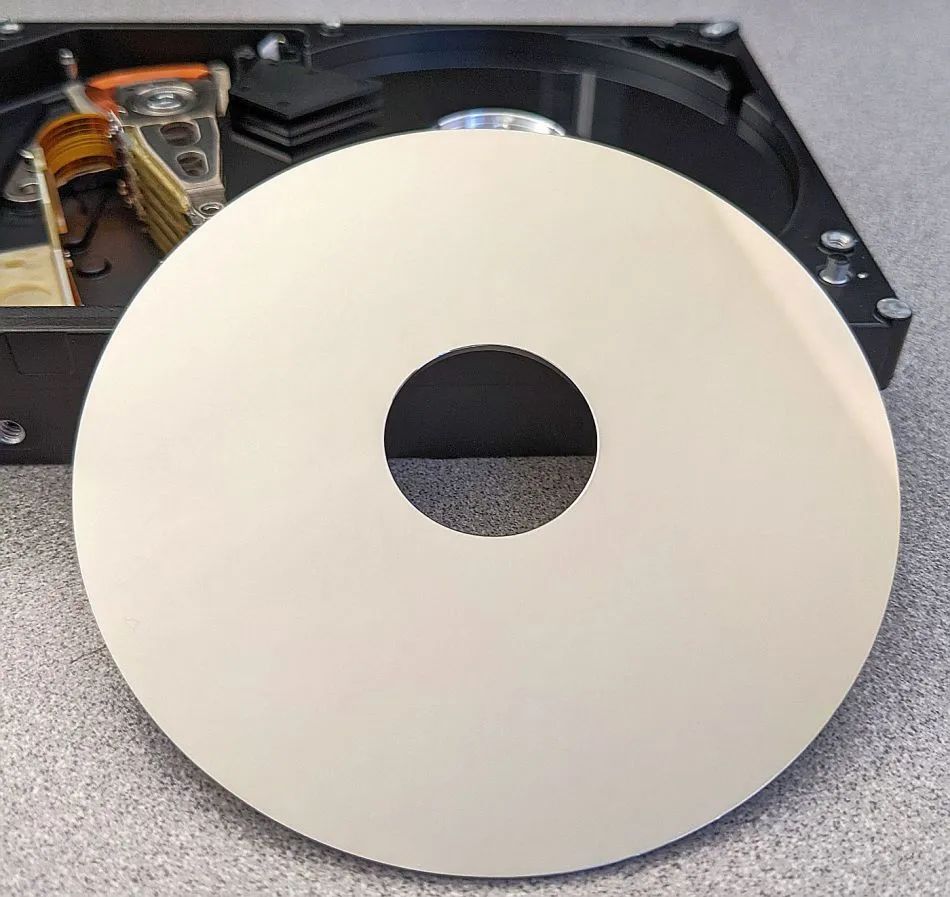

它一部份是经由旋转位置,然后完全拆解之前提到磁盘间的塑料垫片后,终于能够把所有的磁盘取出:

由于我已经不记得原来在硬盘中的摆放顺序了,更不用说现在等到它们全部拆解后…

我想任何人都无法再从中获取任何数据了!

作者:Brian Dipert,来源:EDN美国版

报名即将关闭!