1.“三驾马车”拉动韦尔股份快速成长:2021年营收241亿元,净利润44.76亿元

集微网消息 过去一年,在疫情、芯片短缺等不利因素影响下,全球手机市场规模增幅仅有5.7%,这一局面无疑波及到许多供应链厂商。然而在手机市场集体承压的情况下,A股CIS龙头韦尔股份依旧交出了一份鲜亮的成绩单。

4月18日晚间,韦尔股份披露了公司2021年度业绩,公司实现营业总收入241.04 亿元,较上年同期增加21.59%;实现归属于上市公司股东的净利润44.76亿元,同比增长65.41%;扣非归母净利润40.03亿元,同比增长78.30%。韦尔股份表示,通过各业务体系及产品线的整合,公司充分发挥了各业务体系的协同效应,持续盈利能力得到了显著提升。

查阅财报发现,韦尔股份的业绩增长可以大致归结为两个层面:第一,公司构建半导体设计业务产品体系的协同效应持续放大;第二,精准选择的赛道让业务市场迸发新的活力,给公司发展带来新的增长曲线。

据悉,目前韦尔股份已经形成图像传感器、触控与显示和模拟解决方案三大业务体系协同良性发展的局面,手机CIS保持收入与规模领先优势,汽车、安防、TDDI业务受益于细分行业的快速发展也迎来爆发期,未来增长动能强劲。

图像传感器业务:韦尔股份该项业务的成长可以说是表现出了作为国内龙头应有的样子。除了在手机市场继续升级产品结构,通过扩大中高端产品出货占比,提升综合毛利率以外,韦尔股份图像传感器业务在车载市场的表现更让人眼前一亮。

韦尔股份曾指出:“未来汽车会成为手机之后第二大业务市场”。据财报披露,在全球汽车电动化、智能化的大潮流下,车载CIS的像素及单车搭载的摄像头数量大幅提升。作为全球核心的车载CIS供应商,公司已推出了从VGA到800万像素可满足舱内和舱外不同应用场景的多种型号产品。报告期内,受益于车载CIS市场整体需求的增长,报告期内,公司汽车电子领域实现收入3.61亿美元,较2020年增长超80%。

财报披露,韦尔股份已成功新推出多款300万像素到800万像素的产品。现阶段,韦尔股份产品品质获得了国内外诸多汽车品牌的认可,与国内外厂商均有着很深度的合作,并已在较多车型方案上获得方案导入。

根据天风证券最新研报指出,乘汽车智能化浪潮,韦尔股份CIS 产品升级迭代,业务规模持续扩大。在汽车智能化背景下,车载摄像头出货量大幅上升。根据 Yole 数据预测, 2023年车均摄像头搭载量将达到 3 枚。受益于车载摄像头出货量上升,车载 CIS市场快速增长,汽车领域将继续成为 CIS 增长最快的细分市场。研发方面,截至21年度公司拥有 4,438 项授权专利;公司持续深耕各项产品线,并在车载应用领域持续拓展。2022年1月,韦尔股份于CES展上发布了OX08B40、OX05B1S 与 OX03D 等多款新产品。在与英伟达、瑞萨与 Seeing Machines等厂商的深入合作下,公司将进一步巩固车载 CIS 的行业地位,牢牢把握行业增长机遇。

韦尔股份表示,近两年来公司在原有的欧美系主流汽车品牌合作基础上,大量的导入到了国内传统汽车品牌及造车新势力的方案中,这也将为公司带来新的收入及利润增长点。同时,公司也在日韩等车企上有着方案导入的突破。除CMOS图像传感器外,公司还为客户提供多种汽车专用集成电路(ASIC)。

可以预见,韦尔股份车载CIS市场份额将显著提升,而除CIS以外的汽车半导体陆续放量,公司汽车半导体业务有望继续保持高速增长,占公司整体营收比重也将进一步提升。

另外在安防市场,得益于在中高端安防产品上持续发力,韦尔股份安防CIS产品营业收入达到4.81亿美元,同比增长60%。此外在笔记本电脑、医疗、AR/VR 等领域,该公司期内图像传感器产品营业收入也有着较大幅度的提升。

显示触控业务:去年韦尔股份TDDI产品在诸多一线手机品牌客户方案中陆续量产,为公司带来了新的收入和利润增长点。2021年,该公司TDDI产品收入达约19.63亿元,同比增长约163.9%。加之报告期内TDDI产品市场供需关系较为紧张,产品平均毛利率一直处于较高水平,也为其带来了较好的利润贡献。

此外,该公司还于近期推出了OLED DDIC产品,进一步完善了触控与显示解决方案产品矩阵,目前韦尔股份OLED DDIC的产品已经在国内头部屏厂验证通过,并将在2022年应用于智能手机客户产品方案中。

眼下,以京东方为代表的国内面板厂在OLED市场占有率不断提升,据Omdia预测,2022年京东方的市场份额将首次超过10%,在整个半导体产业形成的国产化趋势下,国产面板出货规模扩大无疑也为驱动IC厂商业绩增长创造了更大的空间。

模拟芯片业务:韦尔股份近年来在中高压MOS、IGBT等领域的研发投入也将陆续兑现到公司的业绩中,也已布局SiC产品的研发投入。

报告期内,由韦尔股份研发设计模拟芯片及器件也已实现了在手机、安防、物联网终端市场的广泛布局,凭借着在相关领域的技术积累及性价比优势,在国内同领域也有着较高的品牌影响力。2021年,该公司研发设计的TVS和MOSFET已多次获得上海市高新技术成果转化项目百佳荣誉称号。

韦尔股份表示,公司将持续发挥平台化的优势,通过壮大研发团队增强模拟产品的研发能力,实现模拟芯片领域的快速成长。

总结:

骐骥千里,非一日之功。

韦尔股份这份年报中,最抓人眼球的内容无疑是关于车载图像传感器业务的进展。而其之所以能够在新能源汽车产业风口上起飞,其实是因为韦尔股份针对车载市场的研发投入已经超过16年。业界周知,用户的驾驶安全问题永远是车企的首要考量,也正因如此,对于车载零部件供应商资质和产品验证周期都有更严苛的要求。

眼下在车载市场这条快车道上,韦尔股份的脚步还在继续加快。

据了解,韦尔股份围绕汽车市场布局,除了图像传感器以外,公司还在MCU、LVDS、LCOS、电源IC、MOS、驱动等领域持续加大了研发投入,预计将会在近一两年陆续导入汽车市场,为客户提供整体解决方案。

随着韦尔股份产品体系愈发完善,从图像传感器、显示与触控和模拟芯片三个维度形成的综合竞争力也进一步显现。尤其是当市场规模和行业整体发展进入稳定期之后,成本和效率对终端厂商来说尤为重要,整合多类零部件的供应商具备优化成本、提升效率的能力,也必然更具优势。

综上来看,产品矩阵扩容挥发的协同效应为公司长期、稳定的成长提供了充足动能,加上提前并准确的选择了上升赛道,也让韦尔股份的第二增长曲线加速形成。(校对/Lee)

2.【芯版图】突围自动驾驶,毫米波雷达“破圈”消费电子

集微网消息,汽车一直是毫米波雷达在民用领域发展的重要切入点,这些年随着自动驾驶的兴起,发展势头十分强劲。同时,毫米波传感近几年也不断尝试走出自动驾驶领域,拓展新市场的风向。

5G为支撑的万物互联下,由数据,算力,算法支撑的AI技术迅速兴起,催生毫米波雷达向物联网、智能家居等消费市场发展。

消费级需求纷至沓来

毫米波是指长度在1~10mm的电磁波,对应的频率范围为30~300GHz。

此前Marketsand Markets发布的数据显示,到2023年,毫米波雷达传感器的市场总量将达到206亿美元。车载雷达是这一波增长的主要推动力,但物联网市场将会成为驱动毫米波雷达的主要驱动力。

毫米波雷达迈入民用领域,一定程度上得益于此前Goolgle等大厂的大力推动。2015年的Google I/O大会上,Google正式发布其ATAP部门雷达研究及工程化的最新成果,Project Soli。2015年发布后,Google与infineon合作,将Soli雷达芯片化,这使得毫米波雷达向消费级进程迈进一大步。

随着华为3月召开的“2022全屋智能及全场景新品春季发布会”,首次将用于自动驾驶的毫米波传感技术应用于生活场景的AI超感传感器,毫米波技术再次成为焦点之一。

事实上,在华为发布全屋智能解决方案之前,毫米波走出“汽车圈”的脚步已经加快。心跳、呼吸监测就是毫米波雷达的典型用例。

例如,谷歌依靠Soli雷达探测运动来实现睡眠状态的记录。英飞凌也推出了Xensiv毫米波雷达芯片组,并基于其开发可穿戴式血压传感器。

在消费级毫米波雷达这一领域,国内也有相关玩家布局。如智微科技与开酷科技曾宣布推出以60GHz毫米波雷达技术为基础的3D手势识别系统单芯片方案;隔空智能也主要能面向智能家居、节能照明和儿童玩具市场,研发低成本的毫米波雷达手势识别SoC芯片,此外,国内的加特兰、岸达科技等,也是步入这一领域的重要玩家。

另一方面,国内的部分毫米波雷达厂商也在向消费级切入。对这些厂商而言,消费级可看作是车规级上面做的一个扩展,如果产品能达到车规级的要求就存在往下兼容的可能性,沿用到消费级上面。譬如,在做车规级设计的同时,楚航科技也做了消费级设计,设计了一款可以用于健康场景,监测老年人或儿童健康状态的雷达。

全屋智能再度聚焦毫米波雷达

事实上,目前各大厂商所推出的消费级毫米波方案,基本都可涉及智能家居这一领域。

CSHIA发布报告认为,中国将成为全球最大的智能家居市场,占据全球50%-60%的智能家居市场消费份额。

伴随着全屋智能的市场需求上升,智能家居从单品智能化向智能空间不断迈进。智能家居与全屋智能有着一定区别,全屋智能包括计算、感知、调控等自动化智能管理体系。

IDC发布报告认为,全屋智能将快速增长,2022年,2%的智能家居设备将服务于全屋智能解决方案。

在华为推出全屋智能前,国内已有厂商相继切入这一概念。

2021年5月,绿米联创发布全屋智能品牌Aqara,宣布将应用毫米波雷达。今年3月,云米发布了一站式全屋智能解决方案,同时发布Alpha X毫米波超视感知雷达。

在智能家居场景中,毫米波的运用简单来说能实现三大功能:一是人体的存在与否,判断房间里有没有人;二是人体的运动信息,速度和方位;三是人体的姿态,是坐着还是站着还是躺着。

毫米波传感器跟其它非接触式感测技术相比,无论是细微移动的检测、距离配置、墙壁穿透力、抗灰尘/潮湿和温度性能,还是集成度级方案尺寸均具备更优异的表现。此外相比摄像头,毫米波传感器赋予设备感知、检测和互动能力的同时还能兼顾隐私保护。

从波谱来看,绿米和云米等推出的是60GHz产品。华为搭载24 GHz毫米波技术。

目前可用的毫米波频段包括24GHz、60GHz、77GHz、79GHz,其中应用最为广泛的是24GHz。77GHz频段现已广泛应用于汽车ADAS和自动驾驶,但在非汽车应用领域受到严格限制。

毫米波雷达传感器使用毫米范围的波长发送信号,这是电磁谱中的短波长,短波长的优势之一是分辨率高。智能家居和IoT应用可选择24GHz或60GHz频率,可达到毫米级精度。

24GHz或60GHz方案主要是根据探测距离于分辨率不同而确定的。不同频率的方案针对应用场景有所区别。毫米波雷达频率越高,其探测距离越短,在部分智能家居场景下,只需要检测室内有无物体运动,但对检测范围的需求比较高,因此适合采用24GHz方案;而有些需要追踪手部等细微变化的方案,适合采用60GHz方案。

迎接消费领域技术挑战

然而,毫米波进军消费领域时,同样需要走出技术的“舒适圈”。此前毫米波雷达主要是为汽车自动驾驶、工业领域等设计,应用于家电领域时存在价格贵、规格大、开发周期长等情况,模组体积、功耗、价格也成为毫米波雷达落地智能终端时的技术痛点。

毫米波雷达要落地消费端、实现规模化应用,势必要往高集成度、高性价比、小体积方向发展。

此前,AiP封装天线是5G毫米波雷达厂商重点研发的技术之一,这是一种基于封装材料与工艺,可以让毫米波雷达系统可以实现芯片化。通过将天线与芯片集成在封装内实现系统级功能的技术,缩小产品尺寸,也避免二次开发,从而极大地提升毫米波雷达芯片的集成度,实现小型化、低成本、高性能。

涉足AIP技术的企业有TI、英飞凌、Google、Socionext等企业,国内代表性的企业包括加特兰电子、开酷科技等。

伴随芯片,算法技术的不断跃升,毫米波雷达技术也随之进阶。但是,伴随着消费领域大量需求的涌来,各家平台都随之推出了自己的软硬件标准及规范。这对行业来说,也影响了雷达普及。

在此背景下,今年年初的CES上,谷歌、福特和Blumio等一众厂商公布了一项开源雷达API标准Ripple,以期进一步推动民用小雷达的开发互通性以及在工业,车载,医疗等领域的大范围普及。同样参与其中的还有三家做毫米波雷达的半导体厂商,分别是恩智浦、英飞凌和德州仪器。

Ripple作为一项开源标准,带来了多种雷达硬件互通的的软件库,确保了高复用性和更简易的固件升级。对于方案厂商而言,也可以更便捷开发出雷达方案。

但同样需要指出的是,尽管毫米波雷达在消费级市场大有前景,但目前仍处于市场拓展的前期,综合成本依旧不是太低。而只有当出货量达到一定的量级之后,才会将成本摊薄,从而更好地在消费市场实现规模化落地。从这个角度来看,仅凭芯片厂商带动市场的难度挑战很大,而更贴近消费者用户的终端大厂,则更有利于开拓市场。(校对/西农落)

3.全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定会议:建立汽车、集成电路等重点产业和外贸企业白名单

集微网消息,4月18日,全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议在北京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤出席会议并部署十项重要举措。

会议要求,要着力稳定产业链供应链,通过2000亿元科技创新再贷款和用于交通物流领域的1000亿元再贷款撬动1万亿元资金,建立汽车、集成电路、消费电子、装备制造、农用物资、食品、医药等重点产业和外贸企业白名单。(校对/若冰)

4.湖北葛店芯致半导体产业园项目开工

集微网消息,4月16日,湖北葛店芯致半导体产业园项目开工仪式顺利举行。

据悉,葛店芯致半导体产业园项目,位于湖北省鄂州市葛店经济技术开发区,占地50亩,总建筑面积约为60000多平方米,其中包括专业生产厂房三栋、研发办公楼一栋以及员工宿舍、餐厅、仓库、污水处理站等配套设施。项目建成达产后,年产值可达10亿元以上。

江苏省建筑工程集团中南公司消息显示,武汉芯致半导体有限公司总经理赵红武表示,该项目依托中核集团、国家集成电路大基金、同方集团、清华大学、华中科技大学、武汉理工大学、中国地质大学、国家光电子研究院及其他科研院所的科技和人才平台,通过产学研用一体化发展路径,积极申请相关产品技术专利及知识产权,为实现中国半导体装备国产化贡献力量。(校对/小北)

5.专精特新“小巨人”瑞盟科技,获中芯聚源、华润微等超亿元投资

集微网消息,天眼查显示,近日,杭州瑞盟科技股份有限公司(以下简称“瑞盟科技”)完成超亿元B轮融资,投资方包括中电基金、中芯聚源、美的资本、华润微、国网产业基金等。

(来源:天眼查)

瑞盟科技成立于2008年,是一家专注于高性能模拟集成电路和数模混合集成电路设计、测试和销售的企业,目前已形成高性能运算放大器、ADC/DAC、各类接口、马达驱动等系列产品,产品应用范围已经涵盖安防监控、工业控制、仪器仪表、医疗电子、车载等诸多领域。

据悉,2008年,瑞盟成功开发并批量公司第一颗产品MS0803;2009年,个别产品正式进入安防行业;2010年,第一个系列化产品线初见雏形,并顺利实现销售;2011年,被列为国家高新技术企业;2012年12月,第一颗工业级热表芯片研发成功并实现销售;2016年,成功进入医疗电子行业;2017年,成功进入通讯行业;2021年7月,被工信部认定为第三批专精特新“小巨人”企业。(校对/小北)

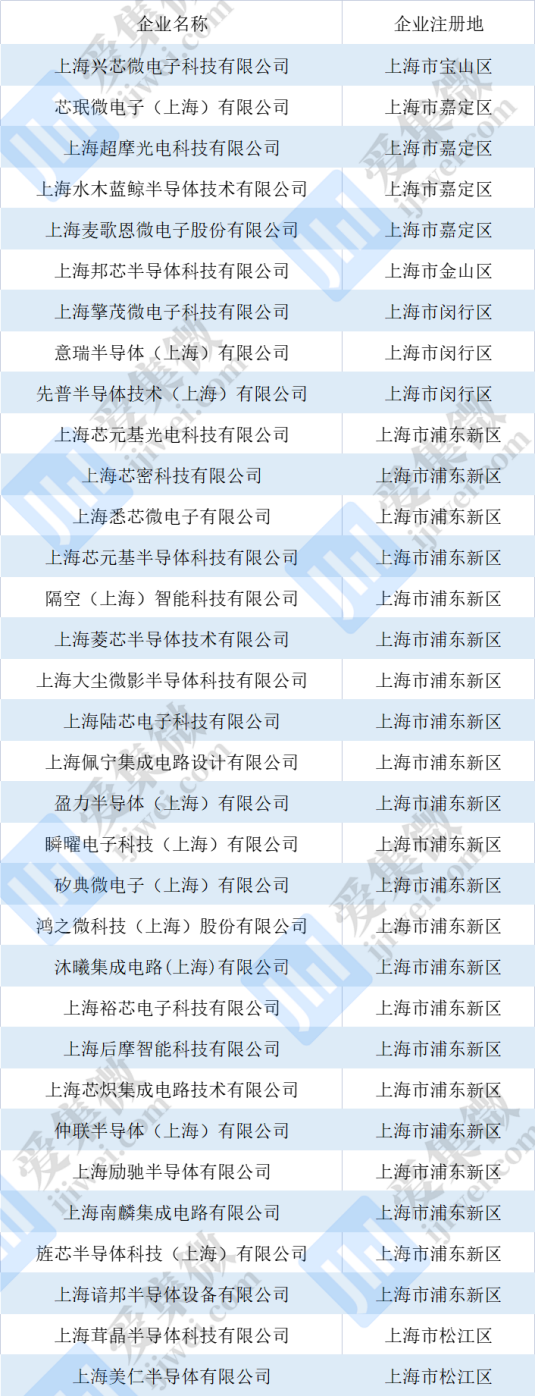

6.上海今年第二批拟入库科技型中小企业公示:矽典微、沐曦等上榜

集微网消息,近日,上海市科学技术委员会对“上海市2022年第二批拟入库科技型中小企业名单”进行公示。

其中,意瑞半导体(上海)有限公司、先普半导体技术(上海)有限公司、上海芯元基光电科技有限公司、上海芯密科技有限公司、上海芯元基半导体科技有限公司、隔空(上海)智能科技有限公司、上海陆芯电子科技有限公司、矽典微电子(上海)有限公司、沐曦集成电路(上海)有限公司、上海裕芯电子科技有限公司、上海后摩智能科技有限公司、上海南麟集成电路有限公司、上海美仁半导体有限公司等半导体企业上榜。

以下是部分名单:

(校对/小北)