(报告出品方/作者:兴业证券,谢恒、李双亮)

1、兆易创新:存储器龙头再启航,多业务布局腾飞在即

1.1、国内存储器领军者切入 DRAM 领域,多轮驱动助成长

兆易创新成立于 2005 年,于 2016 年上市,经过多年内生外延发展,目前主要业 务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持和销售,产品广泛应用于手机、 平板电脑等手持移动终端、消费类电子产品、物联网终端、个人电脑及周边,以 及通信设备、医疗设备、办公设备、汽车电子及工业控制设备等领域。

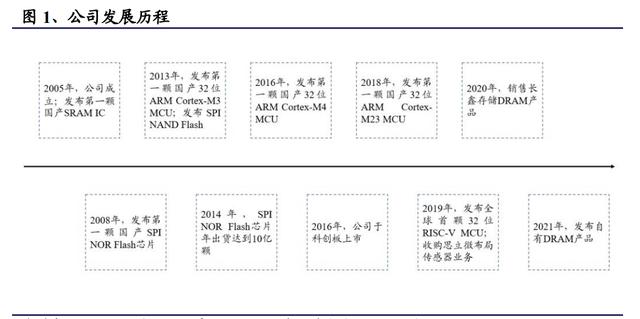

公司 2005 年成立之初首先推出了第一颗国产 SRAM IC,随后于 2008 年成功发布 第一颗国产 SPI NOR Flash,此后不断拓展 NOR Flash 产品线,凭借产品的高性价 比以及对大厂重心转移、新兴应用(TWS、AMOLED 等)带动市场成长这些机 遇的把握,市占率逐步提升至全球第三。此后公司继续耕耘存储器市场,于 2013 年推出 SPI NAND Flash 产品;于 2017 年与合肥产投合作布局 DRAM,于 2020 年和长鑫存储签署协议进行代销、采购、联合开发等合作,并于 2021 上半年顺利 推出自研 19nm DRAM 产品,打开百亿美金广阔市场空间。

在存储器业务逐步站稳脚跟的同时,公司早早便尝试开拓第二个空间更大的市场, 于 2013 年成功推出了第一颗国产 Cortex-M3 32 位 MCU,拓展 32 位 MCU 业务。 随后公司于 2019 年收购思立微,拓展了指纹识别芯片、触控芯片等传感器业务, 持续拓展业务布局,打造存储、控制、传感、互连、边缘计算的一体化解决方案。

公司目前业务主要包括存储器、MCU、传感器三大部分:

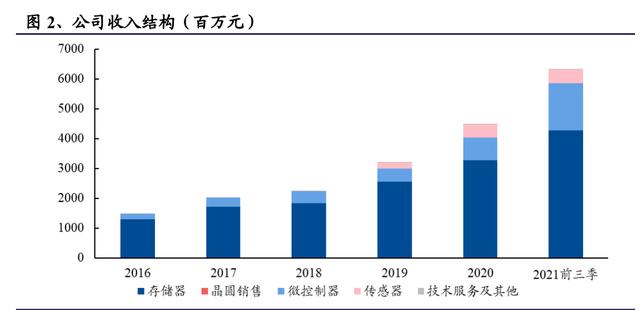

1) 存储器是公司目前收入贡献最大的业务,2021 前三季度占比 67%,其中 NOR Flash 产品占绝大比例,公司为全球市占率第三的 NOR Flash 企业,略次于中 国台湾的华邦和旺宏,其余存储器收入则来自 SLC NAND Flash 以及代销长 鑫存储的 DRAM 产品,同时公司自有品牌的 19nm DRAM 产品则于 2021 年 上半年推出;

2) MCU 业务 2020 年以来收入高速增长,2021 前三季度占比已达 25%。公司是 国内规模最大的 MCU 企业之一,其产品是国内 32 位通用 MCU 领域的主流 产品,以 28 个系列 360 余款产品供选择,覆盖率稳居市场前列,应用于消费 类、工控等领域,车规级 MCU 有望年底量产;

3) 并购思立微后拓展的传感器业务 2021 前三季度占比 7%。公司的指纹识别芯 片应用于国内部分主流智能手机品牌,市占率全球前三,触控芯片也占据市 占率全球前四的地位。

从下游情况来看,NOR Flash 和 MCU 都属于下游应用极为广泛的产品,而公司 NOR Flash 目前主要为 256Mb 及以下中低容量产品,应用以消费类为主,客户包 括北美 A 品牌等多行业知名厂商;而通用 MCU 产品同样是消费类占比较高,同 时工控和汽车占比有望逐步提升,公司 MCU 客户覆盖超过 2 万家,符合通用 MCU 行业下游广泛、分散的特性;传感器业务方面,其主要下游为手机等终端产品, 已应用于国内部分主流手机品牌厂商。

1.2、建立优秀人才团队,股权激励增强员工凝聚力

公司董事长朱一明先生本人直接持股 8.47%,同时持股 4.85%的香港赢富得以及 持股 3.30%的联意(香港)有限公司均与朱一明先生保持一致行动,因此朱一明 先生直接持有和实际控制及影响的股份表决权为 16.62%,为公司的控股股东和实 际控制人。此外,大基金为公司第二大股东,持股比例 5.27%。

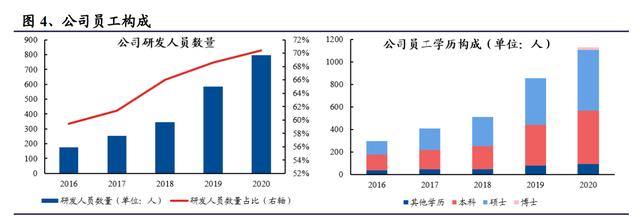

公司董事长朱一明为清华大学本硕、美国纽约州立大学石溪分校硕士,曾任 iPolicy Networks 资深工程师和 Monolithic System Technologies 项目主管,入选国家“千人 计划”。公司核心研发团队成员主要来自清华、北大、复旦、中科院等国内微电子 领域顶尖院所,硕士及以上学历占比约一半,人才储备深厚。

多次实施员工激励计划,增强团队凝聚力。公司定期实施股权激励计划,上市以 来于 2016、2018、2020 年均有实施。今年 7 月又公告了 2021 年激励计划,包括 股票期权激励计划和限制性激励计划两部分,拟授予权益总计 566.57 万股,占公 司总股本约 0.85%,激励对象多达 409 人,覆盖度较高。

公司持续研发投入,专利组合积累丰富。公司近年研发费用逐年提高,占营收比 例也呈上升趋势,2019、2020 年均在 11%以上。多年耕耘公司积累了丰富且多样 化的专利组合,截至 2020 年底已获得 700 项授权专利,增强了公司先进技术的 领导地位。

除优秀的研发人才团队及持续研发投入外,公司对市场的敏锐嗅觉和精准的产品 定位是公司快速崛起的重要因素。公司成立之初瞄准大厂战略性放弃的 SRAM 产 品,凭借低功耗、低成本优势成功开拓消费市场,随后将专注领域确定为几乎没 有大陆厂商涉足、规模在数十亿美元的 NOR Flash 市场,而非海外大厂投入更多、 规模更大的 NAND 和 DRAM 领域,得以凭借高性价比优势以及大厂的重心转移 而实现份额快速提升,使公司得以站稳脚跟。

随后公司积极开拓新的增长点,将目光瞄向规模在百亿美金以上的 MCU 产品, 且定位在性能强劲而国内相对空白的 32 位 MCU,采用极具发展潜力的 ARM 架 构,成功打破国外垄断,成为国内 32 位 MCU 的先驱者和领导者。同时经过多年 积累公司也终于将目光瞄向存储器市场中占比最大的 DRAM 产品,定位利基型 DRAM 产品,更容易与大厂差异化竞争,为公司打开新的成长空间。

1.3、NOR Flash 和 MCU 接力助增长,DRAM 有望成为新的增长点

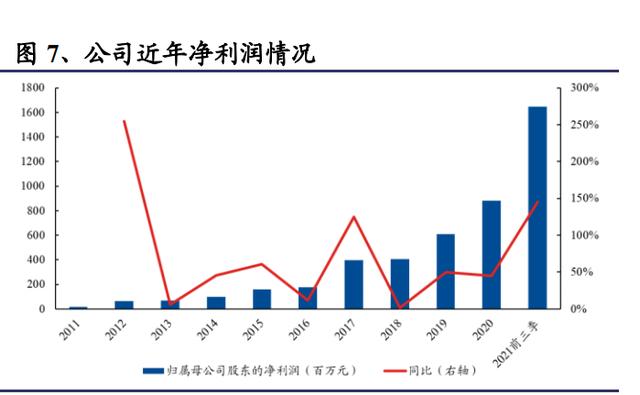

公司近年营收保持稳定较快增长,主要得益于:NOR Flash 推出后产品型号和覆 盖下游及客户不断拓展,并先后抓住三星退出 NOR Flash 市场、美光和 Cypress 专注高端 NOR Flash 市场等机遇,市场份额逐渐扩大,且 TWS 耳机的爆发也支 撑了公司 2019、2020 年业务的快速增长;同时公司 MCU 产品收入持续较快增长, 2020 年受益于海外龙头产能紧张等因素更是同比大增 70%。此外传感器业务的收 购及 DRAM 的代销等进一步增添了业绩增量。

2021 年前三季度公司收入和净利润高速增长,主要得益于下游需求旺盛,产品供 应增加,且 2020 下半年以来供给紧缺下 NOR Flash 和 MCU 等产品价格都有上涨, 带动 2021 年前三季度业绩向好,尤其是 Q3 单季度业绩极为亮眼,且目前来看下 游需求旺盛情况有望延续,增长持续性值得期待。

公司 2017 年毛利率提升明显,主要是因为存储器业务开发新的产品及应用领域, 新产品毛利率较高,产品结构优化所致。此后公司利润率整体保持稳定,2020 年 存储器业务毛利率有所下滑主要是因为代销 DRAM 毛利率相对较低;而传感器毛 利率下滑则是因为行业竞争激烈及产品结构变化。

站在当前时点,我们认为公司多项业务均有看点:1)NOR Flash 在 TWS 耳机、 汽车电子、物联网等需求带动下市场规模仍会逐步成长,公司作为全球市占率第 三的厂商,且份额预计仍有提升空间,将深度受益于行业增长;2)DRAM 和长 鑫多方面密切合作,自研 DRAM 顺利推出,面向消费类、工控及车轨等利基型市 场,空间在百亿美金,公司工艺节点为 19nm,领先业界利基型 DRAM 的主流节 点,有望快速放量;3)MCU 需求旺盛、供给紧缺,海外龙头对国内客户的交货 出现困难,加速了下游客户对国产 MCU 厂商的导入,公司作为规模和技术国内 领先的 32 位 MCU 龙头,且争取到了足够的产能,有望实现份额的快速提升。

2、存储器:NOR Flash 持续增长,DRAM 打开成长新天地

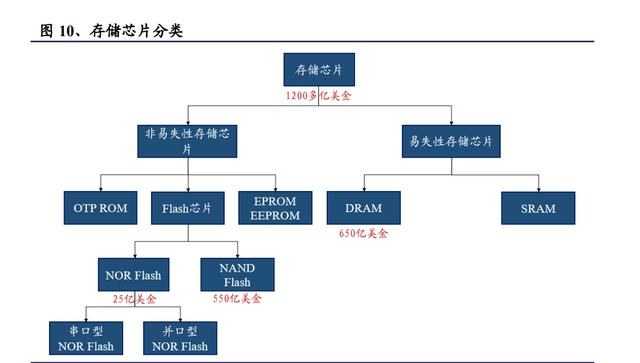

存储芯片作为半导体中比重最大的产品之一,2020 年全球市场规模 1200 多亿美 元。根据断电后存储信息是否丢失,可分为易失性存储芯片和非易失性存储芯片。

1) 易失性存储芯片分为 DRAM 和 SRAM:DRAM 具有读写速度慢、成本低的 特点,常用于容量大的主存,如 PC、手机、服务器内存等,也是整个存储芯 片市场占比最大的产品,2020 年全球规模在 650 亿美元左右;SRAM 则具有 制造成本高、读写速度快的特点,常用作高速缓冲存储器,如 CPU 的一、二 级缓存等,全球市场规模相对较小,仅约数亿美元。

2) 非易失性存储芯片中 Flash(闪存)芯片占比最大,具体又分为 NOR Flash 和 NAND Flash:NOR Flash 即代码型闪存芯片,特点在于读取速度快、可靠性 强、寿命长,以及地址线和数据线分开因而应用程序可以直接在 NOR Flash运行,主要用来存储代码及少量数据,全球市场规模约25亿美元;NAND Flash 即数据型闪存芯片,全球市场规模约 550 亿美元,其中主要为大容量 NAND Flash,包含 MLC/TLC 2D NAND 或 3D NAND,擦写次数从几百次至数千次, 多应用于大容量数据存储(如固态硬盘 SSD),而占比较小的小容量 NAND Flash 主要是 SLC 2D NAND,可靠性更高,擦写次数达到数万次以上。

2.1、NOR Flash:新兴应用带动市场复苏,业务有望持续增长

2.1.1、需求端:TWS、汽车智能化等带动市场持续增长

NOR Flash 全球市场规模经历萎缩后近年呈稳中有升态势。在功能机时代,由于 其功能简单、对存储容量要求不高、擦写需求相对较少,因此使用 NOR Flash 来 存储代码和数据,而随着智能手机持续取代功能机,其更多使用容量更大、成本 更具优势的 NAND Flash,因此 NOR Flash 市场规模持续萎缩,直至 2017 年左右 TWS 耳机、AMOLED、物联网等新型应用逐渐拉动 NOR Flash 需求,市场呈现 稳中有升态势,2020 年全球规模约 25 亿美元。

从下游来看,我们以龙头厂商旺宏和华邦的收入拆分为例,NOR Flash 下游应用 主要为通信、电脑、车用电子、消费电子、工控医疗等,如旺宏 2020 年通信相关 (含手机)收入占比 36%,电脑相关收入占比 22%,消费电子、车用电子分别占 比 15%、14%,工控/医疗/航天则占比 13%。

随着 TWS 耳机、物联网设备、汽车电子以及 AMOLED 渗透等对 NOR Flash 需求 的拉动,其市场规模未来数年仍有望持续增长。

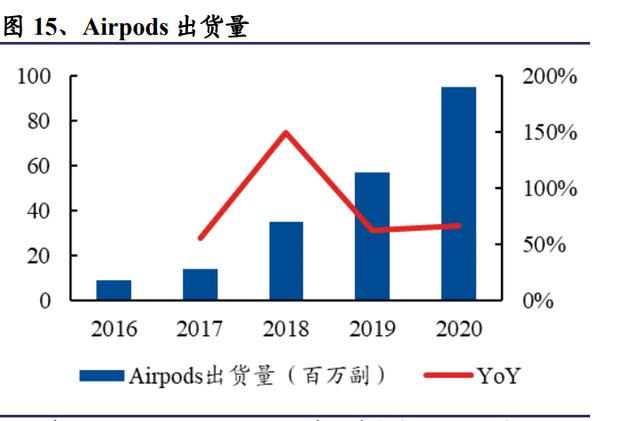

TWS 耳机市场爆发,持续拉动 NOR Flash 需求。和传统耳机相比,TWS 耳机性 能强劲、功能丰富,因此无法像传统耳机一样仅主控芯片内存便可满足需求,而 需要外挂存储芯片来存储固件和代码程序。以 Airpods 为例,单只耳机搭载一颗 128M NOR Flash 芯片。TWS 耳机的爆发也成为 NOR Flash 行业 2017 年以来一扫 颓势的重要因素。

当前 TWS 方兴未艾,Airpods 销量仍有提升空间,且容量也有望从 128M 提升到 256M;非苹果系品牌 TWS 耳机销量更是势头强劲,据我爱音频网,按 2024 年安 卓 TWS 耳机能达到手机出货量的 30%测算,其出货量将达到 3.9 亿副,2020-2024年复合增速达 27%。此外,随着 TWS 耳机功能的持续丰富,安卓系 TWS 耳机的 NOR Flash 芯片容量也有望逐步向 128M 甚至更高演进,带动单机价值量提升。

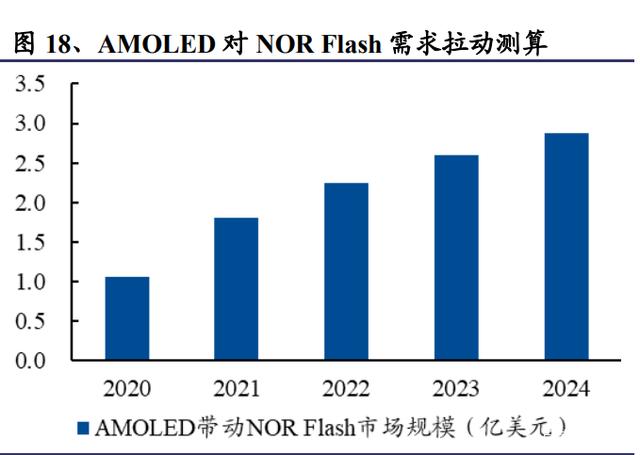

AMOLED 手机持续渗透,增添 NOR Flash 需求增量。智能手机 AMOLED 面板渗 透率提升趋势明显,而和 LCD 相比,AMOLED 的特性决定了其蓝色光会随着时 间使用增加而逐步消退,因此需要通过补偿进行解决,目前通常采用外挂 NOR Flash 芯片来存储补偿代码,Full HD 和 QHD 分别需要外挂 8M 和 16M 容量芯片, 价格在 0.2-0.4 美金之间。(报告来源:未来智库)

据 Omdia 预计,OLED 面板 iPhone 在 2021 年的占比将进一步提升到 78%,小米、 OPPO、vivo 等品牌厂商手机中 OLED 的比例也都有明显提升,智能手机中 OLED 整体渗透率有望从 2020 年的 35%大幅提升到 43%,叠加 5G 换机带动手机销量增 长,将直接明显拉动 NOR Flash 需求。

汽车智能化电动化加速,有望成为 NOR Flash 市场成长的持久动力。汽车对于存 储的要求更为严苛,如需要存储芯片能在极端温度的环境中仍持续长时使用,且 对于即时响应速度要求较高,而同时多数模块对于存储容量并没有高要求,因此可靠性高、可直接执行程序代码的 NOR Flash 在汽车中仍有较多应用,如车载信 息娱乐系统、汽车仪表盘以及 ADAS。

随着汽车智能化进程加速,ADAS 的渗透率有望持续提升,同时车载摄像头的数 量以及 ADAS 系统的复杂程度也将随着智能驾驶等级的提升而增加,进而增加了 对 NOR Flash 用量和容量的需求。此外中控屏和仪表盘的分辨率提升也有望提高 对容量的要求进而带动价值量上升。

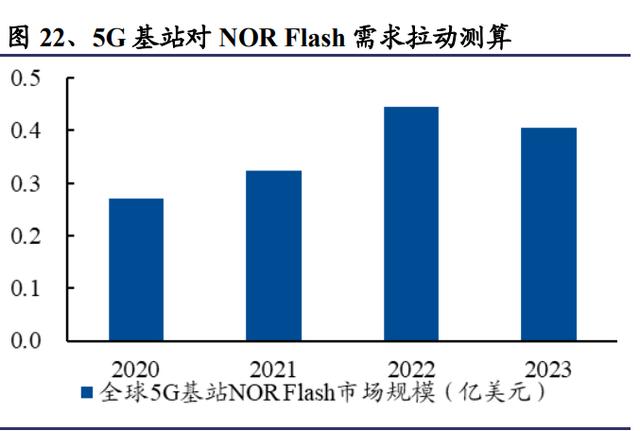

5G 基站建设推进,未来两三年助力市场增长。和汽车相似,通信基站同样要求高 可靠性、即时响应、使用寿命长,因此对 NOR Flash 需求量较大,单个基站约需 4-6 颗 512M 的 NOR Flash 芯片。

5G 基站建设进度在 2020 年有一定放缓,但 5G 技术升级是必然趋势,基站建设 只会推迟但不会取消,我们判断 2021 下半年开始 5G 基站建设有望逐渐恢复,并 在未来两三年逐步推进,带动 NOR Flash 市场继续增长。

2.1.2、供给端:短期产能增加有限,供需错配导致缺货涨价

NOR Flash 市场规模有限,格局相对集中,2020 年华邦、旺宏、兆易创新、英飞 凌和美光五家便占据近 90%市场份额。从格局演进来看,由于 NOR Flash 市场规 模持续萎缩,且盈利能力不如 NAND Flash 和 DRAM,因此美光和 Cypress 逐渐 淡出中低端 NOR Flash 市场,仅聚焦于汽车、工控等高端领域,而旺宏、华邦和 兆易创新受益于此份额逐渐提升,其中兆易创新在 2019 年得益于 A 客户 TWS 耳 机的切入实现份额跨越式提升,在 2020 年市占率达到全球第三。

从产能情况来看,华邦电子 Flash 和 DRAM 合计 12 英寸产能在 2020 年底为 5.7 万片/月,相比 2019 年的 5.4 万片/月略有提升,主要系通过产能和制程优化提升, 而高雄新厂预计 2021 年兴建完毕,2022 年机台进厂,产能释放仍需要一段时间。 公司年报中也预计 2021 年产能为 68 万片,相较 2020 年实际 66.6 万片的年产能 提升仅 2%。

旺宏近年 NOR Flash 产能增加同样有限,2020 年在产能满载的情况下 Flash(含 部分 NAND)产量增加约 10%,且其重心当前主要放在 3D NAND 和高阶 NOR Flash 产品。公司在 2021Q1 法说会提到 NOR Flash 业务一年内不会增加设备,仅 可通过内部调整增加约 5%产能。

此外,如前所述,美光业务重心不在 NOR Flash,目前主要走中高端小规模路线, 产能少有扩充;而 Cypress 被英飞凌收购后,NOR Flash 业务的重要程度进一步趋 弱,产能增加可能性不大。

而兆易创新采用 Fabless 模式,产能受代工厂制约,而由于 MCU、功率半导体等 产品需求同样旺盛,全球晶圆代工产能自 2020 下半年出现明显紧缺,NOR Flash 自然也较难拿到新增产能。晶圆厂厂房建设、购买设备并装机调试需要至少一到 两年时间,且公司对 MCU 业务产能倾斜力度更大,因此 NOR Flash 业务短期难 有较多新增产能开出。

综上,由于下游需求旺盛,而供给端主要厂商近年产能增加有限,NOR Flash 产 品自 2020 年末出现了缺货涨价情况,这从华邦的月度营收和旺宏 NOR Flash 业务 季度出货量都可以佐证:华邦月度营收自 2020Q3 出现大幅增长,尤其是 2021Q2 增长持续加速,9 月增速则因为去年同期已经有较高基数而有所放缓;而旺宏 NOR Flash 业务的位元出货量在 2021 前三个季度连续创下新高。

据富昌电子数据,由于市场高景气、供需错配,Cpyress、旺宏等大厂的 NOR Flash 产品交期出现明显延长,自 2020 年下半年延续至今,价格也呈持续上涨状态,且 20Q3 最新报告中指出货期和价格趋势仍保持向上态势。

我们从供需情况判断 NOR Flash 此轮高景气仍将持续:TWS、AMOLED、5G 和 汽车电子等有望短中长期接续拉动 NOR Flash 需求,而产能方面如前文所述在短 期一两年内较难开出,因此供给紧缺和涨价情况仍有望持续。同时从龙头厂商的 展望来看,华邦在 21Q2 法说会中预测 NOR Flash 紧缺将持续到下半年,旺宏则 称市场需求强劲、价格可望调涨。

2.1.3、兆易创新深度受益于 NOR Flash 高景气,且份额仍有提升空间

兆易创新是全球市占率仅次于华邦和旺宏的 NOR Flash 大厂,提供从 512Kb 至 2Gb 全部容量范围产品,电压涵盖 1.8V、2.5V、3.3V 以及宽电压产品,针对不同 应用提供多产品系列,性能、功耗、可靠性等在各应用领域都具有显著优势,产 品广泛应用于 PC 及其周边产品、TWS 及手表/手环等 IoT 设备、OLED 面板等领 域,主要面向中端市场并逐渐向有线通信、汽车等高端市场进发。

公司 GD25 SPI NOR Flash 已通过 AEC-Q100 认证,是目前唯一的全国产化车规 闪存产品,公司 2020 年推出的高性能 GD25/GD55 B/T/X 系列,主要面向需要大 容量存储、高可靠性与超高速数据吞吐量的工业、车载、AI 以及 5G 等相关应用 领域,代表了行业最高水准。公司逐渐从中低端产品向高端延伸,有望进一步增 强产品竞争力、实现份额提升。

产能方面,公司采用 Fabless 模式,产能调整相对 IDM 模式更具弹性。公司除中 芯国际、华力微等原有供应商外,今年又争取到华虹无锡 12 英寸厂的新增产能, 提升幅度较为明显,在当前晶圆产能吃紧的情况下尤为关键。同时,公司当前制 程节点主要为 65nm,而 55nm 工艺节点全系列产品也均已量产,正逐步向 55nm 制程切换,将带动单片晶圆切割颗粒数目的增加以及成本的优化,结合产能增加, 能够支撑公司份额提升和业务增长。

2.2、DRAM:自研利基型 DRAM 推出,填补国内空白有望快速放量

2.2.1、DRAM 千亿美金大市场,海外巨头垄断下替代空间广阔

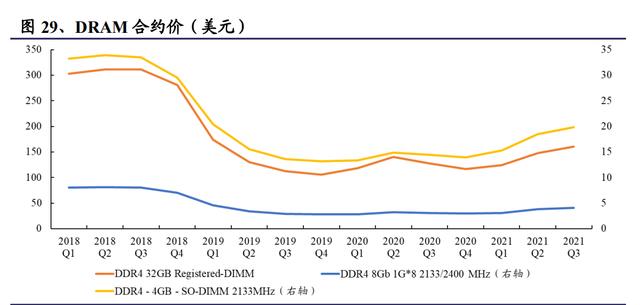

DRAM 为存储器中比重最大的细分市场,2020 年全球市场规模约在 660 亿美金, 历史上在 2018 年更是曾达到过约千亿美金。DRAM 行业具有明显周期性,2018 年市场规模达到峰值后进入景气下滑周期,DRAM 价格一路下跌,在 2019、2020 年都处于相对较低水平,而经历数个季度的库存调整后,DRAM 价格在 2020 年 底出现触底反弹迹象,开启景气反转上行周期。

2021 年是 DRAM 大年,下游 PC、服务器等需求强劲,DRAM 产品价格自 2020 年底起一路上涨,一、二季度合约价涨幅明显,三季度也有望维持高价,集邦咨 询调查显示 Q2 合约价整体涨幅在 18%~23%,Q3 涨幅有所收窄。而 Omdia 预测 2021 年全球 DRAM 市场规模将同比大增 43%达到 948 亿美元,接近 2018 年高点, 且 2022、2023 年仍有望持续增长,创下历史新高。

DRAM 市场壁垒极高,除需要实现技术突破以及高额资金投入外,厂商还要面临 DRAM 行业周期底部持续巨额亏损的风险,因此市场格局非常集中,主要是三星、 SK 海力士、美光三家垄断,常年占据约 95%市场份额,而国产厂商仅有寥寥数 家涉足,实现技术突破、成功量产的更是屈指可数。

2.2.2、长鑫存储实现 DRAM 关键突破,深度合作下兆易创新多方位受益

长鑫存储作为目前大陆近乎仅有的实现规模量产的 DRAM 制造厂,已成功量产 DDR4 DRAM 产品,面向服务器、PC 等主流应用,制程为 19nm,与三星、美光 等龙头厂商技术代差约 1~2 代,同时长鑫存储更先进节点的产品也在有序研发中, 持续缩小与全球最领先水平的差距。

产能方面,据合肥产投披露,截至 2020 年底已提前达到预期产能 4 万片/月,并 呈现出加速趋势,目前一期产能继续扩充,同时 Fab 2 产能建设稳步推进,其中 二期厂房建设已有序展开。

兆易创新从 2020 年开始销售合肥长鑫 DRAM 产品,实际上公司与长鑫存储合作 由来已久、关系极为密切: 2017 年 10 月与合肥产投签署合作协议,合作开展 19nm 的 12 英寸存储器(含 DRAM)研发,约定研发生产 DRAM 产品优先供兆易创新销售,优先承接公司 DRAM 代工需求; 2019 年 4 月与合肥产投、长鑫集成(前述项目实施主体)签署协议,约定以可转 债方式对项目投资 3 亿元; 2020 年 3 月与长鑫存储签署框架协议,进行采购 DRAM 产品(实际金额 0.54 亿 美元)、接受代工服务、产品联合开发平台合作(约 0.2 亿元)三项关联交易; 2021 年 2 月继续签署框架协议,进行采购 DRAM 产品(2021 年度预计金额 3 亿 美元)、产品联合开发平台合作(2021 年度预计金额 3000 万元)。

长鑫存储目前为睿力集成 100%控股,而兆易创新为睿力集成持股 0.845%的股东; 另外,兆易创新创始人及董事长朱一明先生在 2018 年 7 月辞去 CEO 一职,保留 担任董事长职位,同时去往睿力集成和长鑫存储担任 CEO,也体现了兆易创新和 长鑫存储在股权和管理团队方面的密切联系。

2.2.3、自研利基型 DRAM 推出,填补国内空白有望快速放量

除代销长鑫存储 DRAM 金额今年预计将大幅提升、且未来有望继续贡献收入增量 外,公司自有品牌 DRAM 产品也于 2021 上半年推出,主要面向消费类、工业控 制类及车规等利基市场。公司规划中的 DRAM 产品包括 DDR3、LPDDR3、DDR4、 LPDDR4,制程在 1Xnm 级(19nm、17nm),第一颗则为 19nm 制程的 4Gb DDR4 DRAM 产品。

按应用领域划分,DRAM 下游主要分为 PC、服务器、移动端、图形应用、消费 类等,其中以服务器和移动端占比最大,按容量大小划分则移动端和服务器 DRAM 容量占比分别为 38%和 30%,此外 PC 占 19%;若按收入划分,则数据处 理(服务器、PC 等)和无线通信(手机、平板等)分别占比 52%和 34%,而消 费类(TV、机顶盒、可穿戴、游戏机等)占比 7%,汽车、工控、有线通信等则 占比仅约 2%~3%左右。

按容量大小划分,2020 年 8Gb DRAM 出货量占比较大,位元出货量占比高达 75%, 而 12Gb、16Gb 等高容量 DRAM 位元出货量占比呈现上升趋势。同时,由于机顶 盒等应用并不要求高容量,因此 4Gb 及以下中低容量 DRAM 仍有较多应用,且 Omdia 预计该部分需求未来也不会消散,未来五年有望维持在 15%~20%的占比。

而利基型 DRAM 多指应用于机顶盒/液晶电视等消费类领域、ADAS/车载娱乐等 车用领域、以及安防等领域的 DRAM,以中小容量居多。利基型 DRAM 许多都 是客制化芯片,不属于大众规格产品,三星、美光等龙头对其重视程度有限,进 入壁垒相对更低。据 DRAMeXchange 统计,2019 年全球利基型 DRAM 市场规模 约 55 亿美元,占 DRAM 整体市场接近 10%。利基型 DRAM 行业主要参与者有南 亚科、华邦、晶豪科等厂商,大陆则有矽成、东芯股份等厂商。

兆易创新随着第一颗自有品牌 DRAM 产品的推出,也将切入利基型 DRAM 市场, 打开存储业务成长天花板。兆易创新 DRAM 产品采用 19nm 制程,并持续推进 17nm 节点 DRAM 产品研发生产,而相比之下南亚科已量产最先进制程节点为 20nm,华邦、晶豪科、矽成、东芯股份等均为 25nm,虽然 DRAM 制程节点跨入2Xnm 后各家厂商的节点数字并不完全可比,但整体上长鑫存储的 19nm 制程已持 平或领先同行各家最先进节点。制程节点的领先将使兆易创新的 DRAM 产品更具 竞争力和性价比,同时利基型DRAM在应用领域和客户资源上与NOR Flash相通, 公司有望复制 NOR Flash 成功路径,快速地在利基型 DRAM 市场占据份额。

3、MCU:国产 32 位 MCU 龙头,迎客户加速导入替代良机

3.1、电子系统中的基础型控制芯片,32 位、ARM 内核占比大

MCU 即 Micro Control Unit(微控制器)的简称,又称单片机,是把 CPU、RAM、 ROM、计数器、串口等周边接口都集成在一片芯片上,形成芯片级的计算机,为 不同应用场合做不同控制功能,是各类电子设备的控制核心。

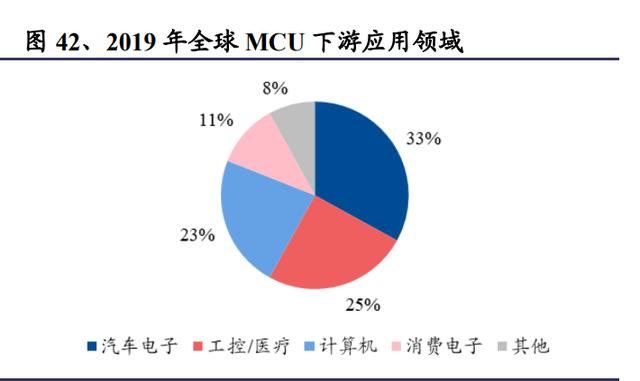

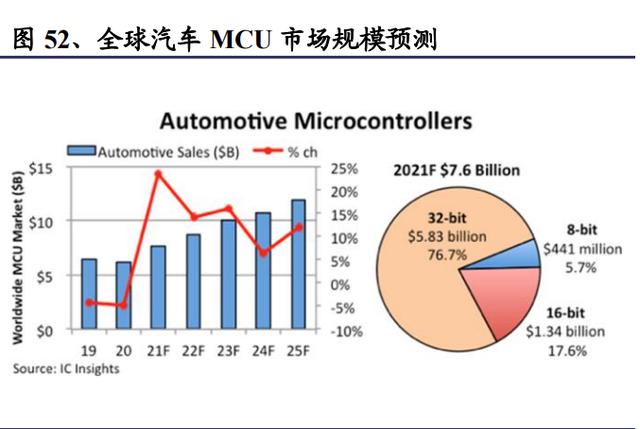

据 IC Insights,全球 MCU 市场规模在 2019 年约为 164 亿美元,预计市场逐步成 长,至 2024 年可达 200 亿美元左右。MCU 作为各类电子设备的控制核心,其下 游应用广泛,其中汽车电子市场占比最高,2019 年占比 33%,而工控医疗和计算 机市场占比也都超过 20%,分别为 25%、23%,消费电子占比约 11%,这几大领 域占据了 90%以上的市场,是 MCU 主要下游。

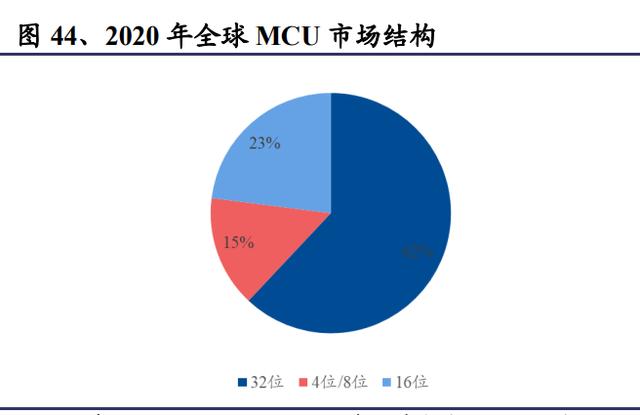

按照总线或暂存器宽度,MCU 可以分为 4 位/8 位/16 位/32 位/64 位,处理器位数 越高,其运算速度越快,支持的存储空间越大,越能适应更为复杂的应用场景。 目前全球市场来看,32 位 MCU 由于其更高的规格和性能以及不断降低的成本已 经成为市场主流,广泛应用于汽车电子、工控/医疗等领域;同时由于仍有大量的 应用场景只需简单控制,而低位 MCU 具备成本优势,仍占据一定市场。(报告来源:未来智库)

目前市场上常见的 MCU 内核类型主要有 MCS-51、ARM、RISC-V、MIPS、AVR 等,其中又以 ARM 内核占据主流,合计达到 52%,此外 8051 内核占比 22%, RISC-V 作为极具潜力的新兴内核,占比 1%。

历史上较早推出的、得到广泛使用的内核为 Intel 于 20 世纪 80 年代推出的 MCS-51 系列,其代表 8051 单片机至今仍在 8 位 MCU 中占据较大比重;其后以 Atmel 的 AVR 内核为典型,各家厂商也都纷纷推出使用自研架构 MCU,如 Microchip 的 PIC 内核、TI 的 MSP430 内核等;而步入 21 世纪后,随着更多应用要求 MCU 能 够具备更强处理能力、具备音视频能力、带有 USB 等多样化通信接口,发展 32 位 MCU 成为迫切需求,而 ARM 适时推出的 ARM Cortex-M 内核,凭借强大的产 品品质,兼顾高性能和低功耗,成为 32 位 MCU 的主流内核;近年,开源免费、 精简、扩展性强的 RISC-V 内核逐渐得到应用,在物联网等新兴领域具有较大发 展潜力。整体上来说 ARM 生态更为成熟,其主导地位中短期内很难撼动。

聚焦国内市场,2019 年中国 MCU 市场规模约 256 亿元,2015-2019 年复合增速 9%,相对较高。同时国内 MCU 类别以 32 位和 8 位为主,分别占比 45%和 40%, 这和全球市场有一定差异,相对低规格的 8 位 MCU 在国内得到了广泛应用,主 要是家电等中低端市场仍有较多应用;而从下游市场来看,消费电子占据了最大 市场,占比约 26%,智能卡也有 15%的较大份额,整体上来说国内市场中低端应 用占比较大。

3.2、汽车电子、物联网等需求旺盛,带动 MCU 市场继续成长

除传统燃油车也有使 用的车窗控制、照明控制、空调控制、制动系统控制 MCU 等之外,新能源汽车 将新增对整车控制器、电池充电控制等所用 MCU 的需求,智能驾驶会带动对 ADAS、语音识别等所用 MCU 的需求,且原有模块如车载信息娱乐系统的升级也 将导致 MCU 的需求增加或规格提升。

新能源汽车销量自 2020 年下半年开始迎来迅猛增长,随着各国政策纷纷制定新能 源汽车占比相关指标政策、各大造车新势力及传统车厂继续大力投入,新能源汽 车有望加速渗透,预计到 2025 年渗透率接近 20%,销量将达到近 1600 万辆,而 智能化、自动化趋势同样呈现出加速趋势,将大幅拉动 MCU 需求。

工控 MCU 市场有望稳步增长。工业 MCU 产品主要用于电机控制,仪器仪表, 低压配电,电动工具,工业机器人等应用场景,主要用于电机控制运算,数据采 集控制等功能。随着工业设备复杂度的提升,工业 MCU 单机使用数量持续增长, 以工业机器人为例,单机至少使用十余颗 MCU 产品。

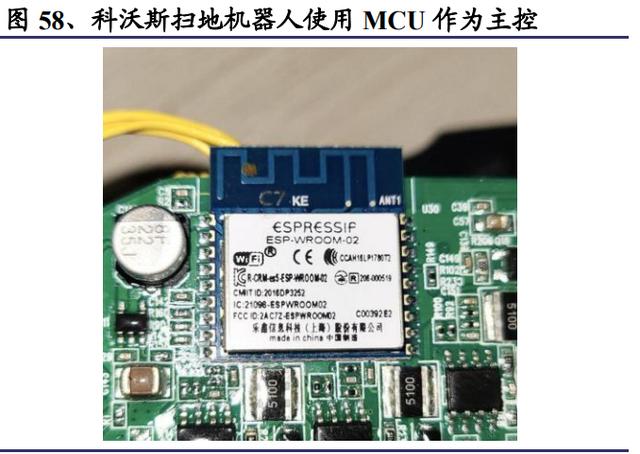

可穿戴设备、智能家居等物联网应用拉动 MCU 市场成长。以 TWS 耳机为代表的 智能可穿戴设备出货量持续攀升,呈现出持续高速增长态势,带动 MCU 需求。 如 TWS 耳机充电仓基本均需要一颗主控 MCU,用来实现管理电池信息、保证充 电仓与耳机的通信、耳机配对等功能,监控锂电池的工作状态和霍尔开关的闭合 状态;智能手环/手表中 MCU 主要使用在传感器数据收集(与控制)以及 Wifi/ 蓝牙连接控制,单机基本需要 1-2 颗。

类似地,扫地机器人等其他 IoT 设备也将持续贡献 MCU 市场增量。IoT 场景中 MCU 主要用于功能控制以及部分 Wifi 和蓝牙连接功能。因 IoT 场景中对体积, 成本等要求较高,因此未来集成 MCU+传感器+无线模块将成为 IoT 领域核心 MCU 产品解决方案。短期来看,因万物互联需求,Wifi MCU 等连接型 MCU 将 成为 IoT 爆发时代优先获益者。

随着蓝牙/WiFi 技术及底层硬件升级、以鸿蒙系统为代表的跨设备系统的融合和应 用场景的不断丰富,万物互联时代正渐行渐近,2020 年全球物联网连接数首度超 过非物联网,且未来仍将快速增长,将带动 MCU 市场规模持续增长。

3.3、海外龙头主导,国产替代空间巨大

MCU 作为各类电子系统的基础性控制芯片,通常在系统中起着极为关键的控制作 用,本身具有一定技术难度。尤其是在中高端的车规、工控领域,更是对于 MCU 提出了能承受各种极端复杂环境的高可靠性、高稳定性以及长使用寿命的要求, 且涉及到安全性问题,而 MCU 在汽车、工控设备中成本占比又相对有限,因此 下游客户更换意愿极低。

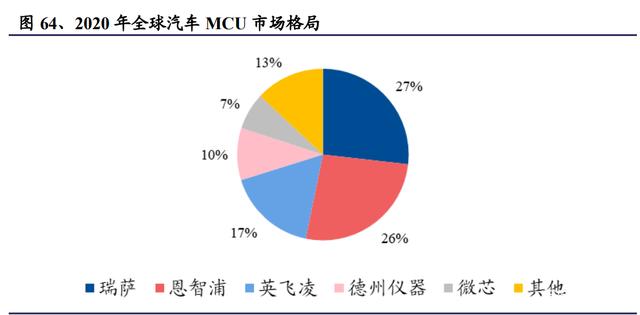

因此,全球 MCU 市场格局较为集中,主要由起步较早的欧美日厂商主导,瑞萨、 NXP(2015 年收购飞思卡尔)、英飞凌(2020 年收购 Cypress)、意法半导体、微 芯、TI 等厂商占据 80%以上市场份额,国内厂商占有率还相对较小。即使聚焦到 国内,市场也同样是海外龙头主导,整体上国产替代空间巨大。

尤其是在高端 MCU 领域国产厂商更是少有突破,以车规级 MCU 为例,由于对产 品可靠性、稳定性等要求严苛,认证壁垒极高,后来者很难进入供应链,其市场 格局更为集中,瑞萨、NXP、英飞凌、TI 和微芯五家龙头便占据了近 90%的市场 份额,国内更是几乎尚无顺利实现车规级 MCU 大规模量产的厂商。

部分优质国产 MCU 厂商崭露头角,有望受益国产替代。兆易创新、中颖电子、 乐鑫科技等国产厂商在中低端细分领域占有一定市场,如中颖电子在家电 MCU 领域份额领先、持续替代海外龙头,而兆易创新则是国内 32 位通用 MCU 领域的 代表厂商,据 IHS Markit 数据,2018 年兆易创新在应用极为广泛的 ARM Cortex-M MCU 市场占有率达到 9.4%,仅次于意法半导体和 NXP 两大龙头。

3.4、MCU 缺货涨价,国产 32 位 MCU 龙头迎来绝佳发展机遇

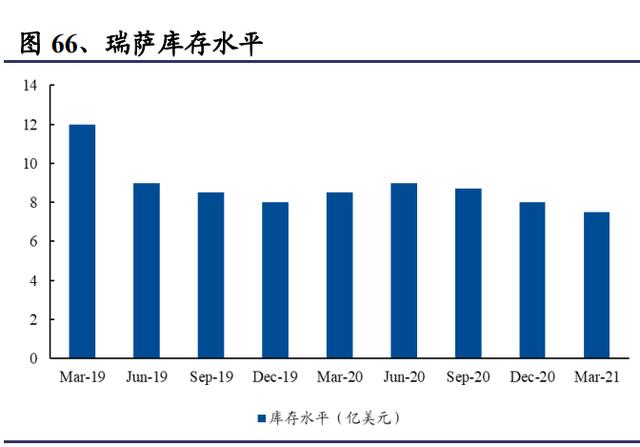

供需错配下,MCU 缺货涨价现象明显。需求侧来看,全球疫情导致 2020Q2 客户 大幅砍单,但后续汽车工控需求持续复苏,回补库存需求强劲,客户同时加大 MCU 下单量,目前整体呈现供不应求状态,以瑞萨电子为例,其库存水平从 2020 第二季度起就持续下降;供给侧来看,欧美大厂产能普遍受到疫情影响无法满载, 同时产能扩张进度几乎冻结,同时接连发生意法半导体大罢工事件、恩智浦/英飞 凌/德州仪器的德州晶圆厂受到暴风雪冲击等影响,导致 8 位、32 位 MCU 交期持 续拉长。

此轮 MCU 缺货为国产 MCU 厂商带来了良好的导入机遇。由于意法半导体等龙头 厂商供给吃紧、交期延长,其往往优先提供产品给海外大客户,而国内下游客户 相对更难拿到产品,因此通常情况下很少主动更换供应商的下游客户纷纷加速了 对国产 MCU 厂商的认证和导入,对于国产厂商来说是难得一遇的切入良机。

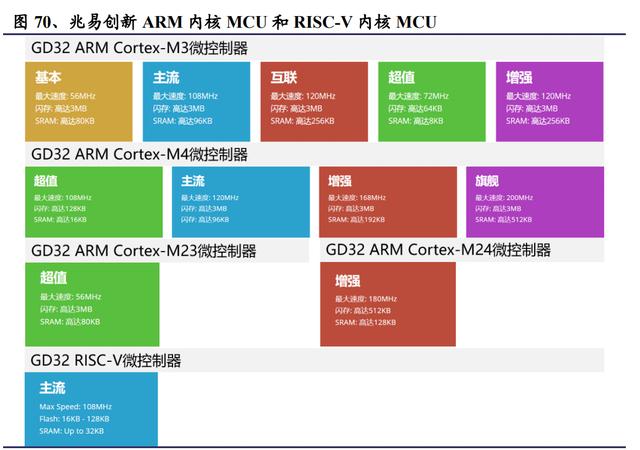

兆易创新为国内 32 位 MCU 龙头,主要产品为基于 ARM Cortex-M 系列 32 位通 用 MCU 产品,以及于 2019 年 8 月推出的全球首颗基于 RISC-V 内核的 32 位通用 MCU 产品。GD32 作为中国 32 位通用 MCU 领域的主流产品,以 28 个系列 360 余款产品供市场选择,产品覆盖率稳居市场前列,广泛应用于工业和消费类嵌入 式市场。

我们认为此轮国产替代机遇中,兆易创新将会是最为受益的国产 MCU 厂商之一, 主要在于公司在定位、技术、市场等方面的综合优势较为突出:

1) 兆易创新定位于 32 位通用型 ARM MCU,是 MCU 中规模最大、增长趋势较 明确的市场,在产品定位上和其他以 8 位为主或专注于特定细分领域的厂商 相比有所差别;

2) 兆易创新技术积累更为深厚,软硬件优势突出。公司作为国内最早涉足 32 位 ARM 核 MCU 的厂商,技术积累深厚,产品在性能、功耗等方面均处于国内 领先水平,且在对 MCU 起到较关键作用的软件方面,公司建立了数百人的团 队,建立起了较强的竞争优势;

3) NOR Flash 业务建立起的强大的市场网络。通用 MCU 下游广泛,单个大客户 占比相对有限,因此需要强大的销售渠道和市场网络,而公司 NOR Flash 业 务与 MCU 在下游和客户有较多重合,前期已建立了强大的销售团队和代理商 网络,因此可以较快开拓市场。

4) 兆易创新 SiP 封装更具灵活性。MCU 一般采用内嵌 Flash 方式,兆易创新除 内嵌 Flash 外,也有采用 SiP 封装方式做的 MCU,将逻辑单元单独做出后外 挂 Flash,因此可根据客户需求灵活调整,可以提供更大容量的产品;

5) 兆易创新的产品已经广受市场认可。通用 MCU 下游广泛、客户分散,因此产 品品类和客户数量是衡量 MCU 公司的重要标准之一,公司已拥有 28 个系列 360 余款产品,客户覆盖超过 2 万家,产品累计出货量已经超过 6 亿颗,在国 产厂商中处于极为领先地位,经受了市场的充分认可。

此外,公司持续拓展产品种类,并从中低端向高端进发,积极布局超低功耗市场、 传统车身控制及新能源车新应用等汽车 MCU 市场、高性能工业控制及多媒体控 制等市场。如汽车 MCU 有望年底量产,持续拓展能力边界。

从产能方面来看,公司 SiP 封装方式的采用在争取产能方面较为有利,公司已从 华虹取得较多新增产能,且当前公司战略对 MCU 业务相对更为倾斜,因此有充 分的产能保障。

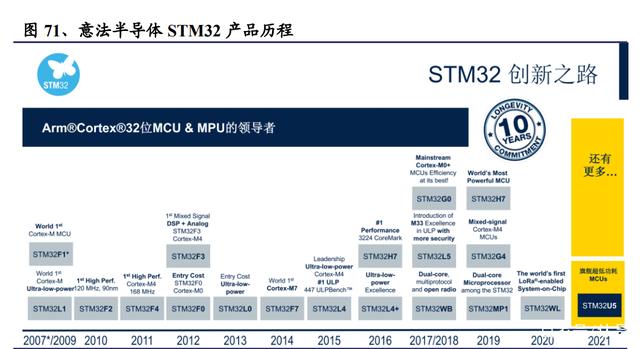

长期来看,兆易创新有望对标意法半导体(ST)。意法半导体在 2007 年推出全球 第一颗 Cortex-M MCU,其后不断壮大其 ARM Cortex 产品系列,其崛起之路一定 程度上也是 MCU 行业发展的缩影,见证了 32 位产品凭借性能优势逐渐得到更多 应用的趋势,也见证了 ARM Cortex 内核壮大的历程。

同时,ST 的成功还得益于其强大的市场能力,ST 本身具有丰富的产品线和完善 的开发工具、软件固件,并开展了丰富的市场活动,让工程师及在校学生能第一 时间接触掌握 STM32 产品,而且 ST 对中小客户非常关注,将更多的精力专注在 投资中小客户和中小工程师培养,最终成就了其在国内市场的知名度和影响力。

据 IHS Markit 数据,2018 年在国内 ARM Cortex-M MCU 市场,ST 以近半的占有 率遥遥领先其他厂商。STM32 是国内使用最为广泛的 MCU 产品系列之一,已形 成了极为成熟的生态。目前 STM32 已有 18 大产品线(含 1 个 MPU 产品线)、超 过 1000 个型号,产品广泛应用于工业控制、消费电子、物联网、通讯设备、医疗 服务、安防监控等应用领域。

兆易创新作为同样以 32 位 ARM Cortex-M MCU 为主要产品的公司,目前有 28 个系列 360 余款型号,在市场定位、下游应用及客户等多方面都对标意法半导体, 并努力在产品品类和性能指标等方面持续追赶,长期来看有望成为“国产 ST”。(报告来源:未来智库)

总结来说,在当前意法半导体等海外龙头交期延长、国内客户缺货严重的情况下, 公司作为国内 32 位通用 MCU 龙头,且争取到了充足的新增产能,有望成为下游 客户对国产供应商加速导入的最大受益者之一。而中长期来看,公司在主要产品、 目标市场和客户等方面和意法半导体有相似之处,未来有望对其持续追赶、成长 空间巨大。

4、传感器:完善公司业务布局,未来成长可期

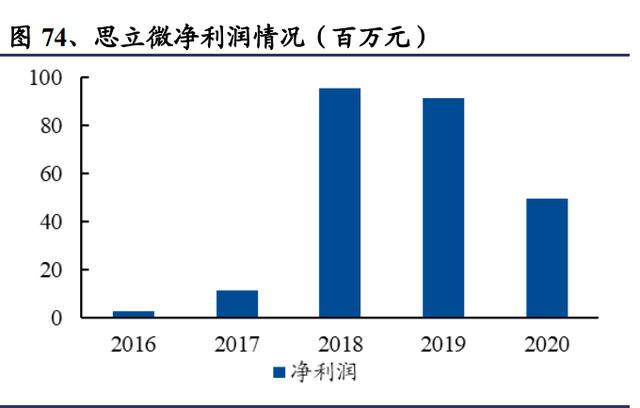

公司在 2019 年并购思立微,拓展传感器业务,目前主要产品包括指纹识别芯片(电 容、光学、超声波等多种方案)、触控芯片、嵌入式传感芯片等,其中指纹识别芯 片是思立微主要收入来源,2018 年前三季占比约 90%,而触控芯片则占比约 9%。

思立微在传感器领域有较为领先的技术和市场地位,在指纹识别芯片和触控芯片 都拥有全球较高的市场份额。依据赛迪数据,2018 年公司触控芯片全球市场份额 为 11.40%,排名第四;指纹芯片全球市场份额为 9.40%,排名第三,前二位分别 为汇顶科技、FPC。公司指纹识别芯片已在国内知名品牌手机客户处得到量产应 用,拥有较好的市场竞争力和客户基础。

整合思立微后公司有望发挥在客户、供应链等方面的协同作用,支持思立微进一 步拓展业务区域、提高市占率,并进一步提升了晶圆厂端供货保障。中长期来看, 收购思立微是公司完善存-控-感-算-连业务布局的重要举措,公司指纹产品在电容 侧边、电容侧边弧形、电容后置以及光学指纹等形式都有系列产品部署;LCD 触 控产品在行业应用广泛,并基于在触控领域的技术储备积累,即将推出 OLED 触 控产品。同时,公司在 AI 和超声领域积极尝试和布局,例如 ToF、3D 图像和血 压监测等,未来仍有巨大成长空间。

5、盈利预测

核心假设

NOR Flash 业务:NOR Flash 需求复苏,短期供需错配下出现缺货涨价,公司作 为全球市占率前三厂商并争取到较多新增产能,业务有望快速增长,预计 2021-2023 年收入分别为 44 亿、53 亿、56 亿元;

DRAM 业务:公司今年 DRAM 代销金额预计将大幅提升,预计 2021-2023 年收 入保持在 10 亿元;更重要的是自研 DRAM 也已经量产,面向百亿美金利基型市 场,将成为公司存储器业务新的增长点,预计自研 DRAM 业务 2021-2023 年收入 分别为 2.5 亿、13 亿、24 亿元。

MCU 业务:当前 MCU 供给紧缺情况下,海外龙头交期延迟,国内下游客户加速 对国产供应商的导入,公司作为国内 32 位 ARM 核 MCU 龙头,深度受益于此次 国产替代良机,且公司取得较多新增代工产能,为公司业务增长提供了保障。预 计公司该业务 2021-2023 年收入分别为 24 亿、40 亿、59 亿。

传感器业务:公司在指纹识别领域有较高市场份额;同时基于 LCD 触控的技术积 累即将推出 OLED 触控;ToF 等传感器也有较好布局,未来业务有望稳健增长。 预计公司该业务 2021-2023 年收入分别为 5.4 亿、6 亿、6 亿。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)

精选报告来源:【未来智库】。