随着智能化的普及,医院内具备了很多专业医疗设备。但是到医院发病的只占8%,其它92%是在院外。医院外的慢性病患者以及康复期的患者,需要更多全程的关注。

9月2日,青岛大学日照医院邓晓文在健康医疗·智慧互联手表趋势峰会上分享了《可穿戴智能设备在慢病管理中的应用》并指出,疾病是一个过程,院前如果有数据参考,进入急诊室后,心梗的病人判断就更为准确。

智能化技术跟医疗技术相结合,可以很好的把报警的信号收集起来,如血压、血糖、心率、心电、血氧饱和度,这些出现异常的情况用大数据去分析,其预防的作用可能会比医疗的作用更大。

在康复期或者慢病期的患者,除了医院就没办法在继续跟踪自己的身体状况,患者的合理要求也没法及时地得到满足,迫切需要有更好的方法、更先进的设备投入应用。

35岁以上的人群,有三分之一的患有高血压。高血压的人数全国有2.45亿,糖尿病有1.3亿。庞大的基数背后是潜在的需求。

比如说成年人50%有糖尿病,大部分是糖尿病前期。如果等发病了,再去医院,要花费的费用非常高。在这之前,如果有好的方法,能够提前告知,那么这些报警的信号,如血压、血糖、心率、心电、血氧饱和度的情况,收集起来,接着进入大数据去分析,到医院再进行个性化的分析诊疗,效率会提高很多。

医疗系统包括医和防两块,现在医生大部分精力时间都在医疗上。但是预防上需要所有的人都去做,不是靠医生能做。尤其是进入老龄社会之后,慢性病非常多。

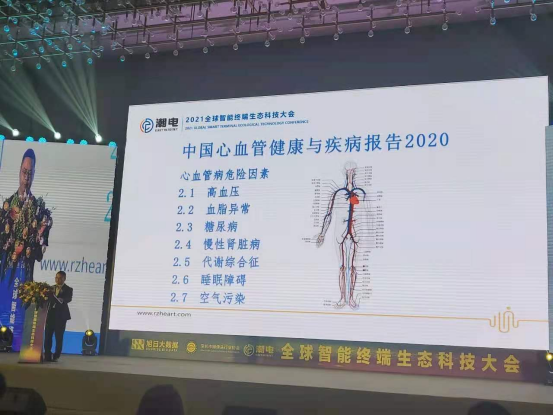

心血管疾病是慢病最核心的,心血管疾病死亡已经占城乡居民总死亡的第一位,心血管疾病患者人数达到3.3亿,其中包括脑卒中、冠心病、房颤等等。

随着人民生活水平的提高,吃得好,运动少,吃喝多了,血管内壁就会受损伤,就会形成粥样硬化、斑块,斑块脱落之后往上走,形成了脑梗,堵了冠装动脉就是心梗,往右走,堵了肺动脉,肺栓塞。在此之前,做更多的预防性工作,对我们的国家,我们的家庭,我们的个人非常有益处。

一方面我们要倡导健康的生活方式,要健康饮食,饮食上要少油、少糖、少盐,要多喝水。另外一方面,可以多做一些以病人为中心的系统性评估和综合健康管理。

如果把心脏比喻成一个发动机,通过心脏不同的收缩舒张,把血液流向各个部位,需要非常完备的一套水路电路系统,它在运行过程中的数据,如果有人去监测,有人去收集,有人去分析,有人去应用,会发生很大的变化。比如高血压、高血糖、房颤等等疾病的诊断,也能为其它疾病诊断提供早期的诊疗线索。

疾病是一个过程,分成院前、院中、院后,只有院中是在医院里面的,有设备在监测。院前如果有数据带进来,到急诊室之后,心梗的病人进来就判断准确,这个是动脉夹层,马上可以安排做手术,但是事先如果没有数据,医院就要花很长的一段时间,先去检测,院后出去康复,安装一个支架之后,需要长期服药,需要长期康复的过程,甚至是终身服药的。

在医院这一端,都有非常强大的医护团队、运营团队,信息化技术、智能化跑得很快。如果有那么一家公司,它把大家认为没用的,临床上收集不到的数据,全部进行了算法,然后把数据反馈给医生团队,医生就可以通过大数据对慢病进行评估。

1、很多患者,作为一个整体,他的需求不光是在医院那段时间需要有好的体验,更多希望健康的全过程都要被关注,所以对病人来说,还有很多的痛点、难点没有被解除。

2、医疗系统分成两块:一块是医,一块是防,医生大部分精力时间都是在医疗上。更多的预防性工作,还需要靠科技以及智能穿戴设备,这对我们的国家,家庭,还有个人都非常有益处。

3、大数据时代已经铺面而来,很多以前想做做不了的事情,现在已经不是什么难事,人工智能设备在慢病管理的应用范围非常广泛。同时有政策的支持,天时地利人和,将来一定能在人工智能领域取得巨大的成功。